الوعي الحقيقي ليس حالة شعورية عابرة، ولا اندفاعًا عاطفيًا مؤقتًا، ولا نشوة نفسية تُخطئ النفس فتسميها “صحوة”. الوعي، من منظور التشخيص والتجريد، هو عملية هندسية دقيقة تُعاد فيها برمجة علاقة الإنسان بنفسه، وبالمادة، وبالمعنى. هو انتقال محسوب من ثِقل التشخيص—حيث تهيمن الحواس، والعادة، واللذة—إلى خِفّة التجريد، حيث يصبح النور هو المرجعية، لا المادة.

في حالة التشخيص، لا تكمن المشكلة في المادة ذاتها، بل في تحويل الوسائل إلى غايات. حين تتحول العادات، والملذات، وحتى النجاحات، إلى أهداف نهائية، يبدأ النور بالاحتجاب. ليس لأن النور غائب، بل لأن كثافة التعلّق تُعتم الاستقبال. أما تهذيب الطبيعة الطينية للإنسان فلا يتم بقمعها أو إنكارها، بل بتجريدها من سلطتها الغائية؛ أي إعادة وضعها في موقعها الصحيح كأدوات نمو لا كمعنى نهائي للوجود.

من هنا، تُفهم الصلاة خارج إطارها الطقسي الزمني الضيق. فالصلاة، في معناها التجريدي، ليست أفعالًا مؤقتة تُؤدّى ثم تُغلق، بل هي state of presence: حالة حضور وعيّي دائم في مقام الله، داخل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. إنها اتصال مستمر بعالم الأمر، أشبه بشبكة وعي داخلية، يستمد منها الإنسان النور كما يستمد الجهاز طاقته من اتصال حيّ لا ينقطع. الطقس هنا ليس الغاية، بل البوابة.

غير أن هذا الاتصال لا يتم بلا تزكية. فكما لا يمكن لجهاز ملوّث بالفيروسات أن يستقبل إشارة صافية، لا يمكن لفؤاد مُثقل بالحقد، والادعاء، وحب الظهور، أن يكون مستقبلًا نقيًا للنور. الزكاة، بمعناها التجريدي، هي تنظيف الداخل: تفريغ الـsoftware النفسي من التشوّهات التي تستهلك الطاقة وتشوّه الإشارة. وكلما كانت البنية الداخلية أنقى، كانت الاستجابة النورانية أوضح وأدق.

حتى المحن، في هذا المنظور، تُفهم خارج منطق العقاب والصدفة. المحنة ليست خللًا في النظام، بل أداة تصحيح داخلي. الألم هنا ليس شرًا مطلقًا، بل مستشفى وجودي يُعالج اختلالات النفس التي لا تُرى في أوقات الرخاء. لذلك، السؤال الوعيّي لا يكون: “لماذا حدث هذا؟” بل: “أي قيمة يريد هذا الحدث أن يستخرجها من داخلي؟”. الفرق بين السؤالين هو الفرق بين عقل مشخّص يطلب تفسيرًا، ووعي مُجرَّد يبحث عن ترقية.

ولا يكتمل مسار النور دون سكون. الصيام، في معناه التجريدي، ليس امتناعًا عن الطعام فقط، بل fasting عن الضجيج: عن فائض الكلام، والتشتت، والضوضاء الذهنية. في هذا الصمت الواعي، تبدأ الانكشافات الداخلية، ويصبح الإنسان قادرًا على سماع ما كان محجوبًا بضجيج الأنا. هنا، تتحطم الأصنام الذهنية: صورة الذات المتضخمة، وهم السيطرة، وتقديس الرأي.

ومع الركوع والسجود—لا بوصفهما حركات جسدية فقط، بل انحناءات وجودية—تنكسر الأنا، ويبدأ ارتقاء الوعي. فالتواضع ليس خُلُقًا اجتماعيًا فحسب، بل شرط هندسي لصعود النور؛ لأن النور لا يستقر في بنية متضخمة، بل في وعاء فارغ مستعد للاستقبال.

الخلاصة أن النور ليس خارج الإنسان ليُطلب، بل بصمة داخلية تنتظر التفعيل. وكل ما يحتاجه الإنسان هو system update صادق: نية مُجرَّدة، عمل صالح غير استعراضي، وتنظيف مستمر للبنية الداخلية. فالحياة، في جوهرها، جهاز استقبال؛ وإن كانت الأسلاك مهترئة، والطبق متّسخًا، فلن تصل الإشارة مهما كان البث قويًا.

مقدمة: حين لا يكون النسيان فقدانًا بل انقطاع اتصال

في فلسفة التشخيص والتجريد، لا يُفهم النسيان بوصفه عجزًا معرفيًا أو ضعف ذاكرة، بل كحالة انفصال وظيفي عن مصدر الوعي. فالإنسان، وفق هذا المنظور، لا يكتسب الحقيقة من الخارج، بل يستعيدها من الداخل؛ لأنها مودَعة أصلًا في بنيته الوجودية. ومن هنا، يبرز التفريق الدقيق بين الذِّكر والادِّكار لا كمترادفين لغويين، بل كمرحلتين تقنيتين متكاملتين في هندسة استرجاع الوعي وترقيه.

أولًا: الذِّكر – حالة الاتصال التجريدي المستمر

الذِّكر، كما يُطرح ضمن منهجية التشخيص والتجريد، ليس فعلًا لسانيًا ولا تردادًا آليًا، بل حالة وعي اتصال.

هو بقاء النفس في وضعية Online مع عالم الأمر، حيث يتم استحضار مقام الله لا كفكرة، بل كحضور حيّ.

الذِّكر يعمل على مستوى التجريد:

يوقظ الشيفرات النورانية المودعة في سوفت وير النفس.

يفعّل البيانات الـ Built-in المغروسة في الـ DNA الروحاني.

يعالج النسيان عبر Update وجودي يعيد توجيه البوصلة الداخلية نحو الرشد.

في هذه المرحلة، لا يُطلب من الإنسان أن “يفهم” بعد، بل أن يتصل.

فكما أن الجهاز لا يستطيع تحميل أي ملف دون اتصال بالشبكة، كذلك الوعي لا يستطيع استرجاع الحقيقة دون الذِّكر.

ثانيًا: الادِّكار – الترجمة التشخيصية للاتصال

إذا كان الذِّكر هو الاتصال، فإن الادِّكار هو التشغيل.

هنا ينتقل الوعي من حالة الاستحضار المجرد إلى التفاعل التطبيقي.

الادِّكار يعمل على مستوى التشخيص:

يحدث فيه التوافق والرنين بين المعنى المجرد وبنية الدماغ.

يتحول الذِّكر إلى فهم واعٍ وجهد قصدي لفك الشيفرة.

يتم تنزيل المعنى من عالم الغيب إلى واقع القرار والسلوك.

في هذه المرحلة، يتكامل:

السوفت وير: القلب النفسي.

مع الهاردوير: الفؤاد والدماغ.

فينتج عن هذا التكامل سلوك جديد، ورؤية أعمق، وقدرة أعلى على التمييز.

ثالثًا: العلاقة التراكمية بين الذِّكر والادِّكار

لا يعمل الذِّكر والادِّكار كخطّين متوازيين، بل كمسار حلزوني تصاعدي:

كلما ازداد الذِّكر:

تعمّق الادِّكار.

وكلما نضج الادِّكار:

أصبح الذِّكر أصفى وأدق.

وهنا يظهر مفهوم المعدّل التراكمي الوجودي:

الإنسان لا يقفز معرفيًا.

بل يرتقي عبر تراكم واعٍ، يؤهّله لمعارج معرفية أعلى ضمن منظومة الأبعاد السبعة.

رابعًا: المثال التقني – الذاكرة السحابية للوعي

يضرب الدكتور مثالًا بالغ الدقة:

الذِّكر: هو تسجيل الدخول إلى الذاكرة السحابية، والبقاء متصلًا بها، واستشعار وجود الملفات.

الادِّكار: هو البحث الذكي داخل السحابة، ثم تحميل الملف المناسب، وتشغيله، والعمل به في الواقع.

ليس كل من يملك السحابة يعمل بملفاتها،

وليس كل من اتصل بها أحسن استخدامها.

خاتمة: من الاتصال إلى التحوّل

بهذا الفهم، يتجسد المعنى العميق لعبارة:

«أنا لله»: اتصالًا.

«وإنا إليه راجعون»: فهمًا وتحولًا.

فالعودة هنا ليست موتًا جسديًا، بل عودة الوعي إلى مصدره بعد أن يُفكّك شيفراته، ويُنزّل معانيه، ويُعيد تشكيل الإنسان من الداخل إلى الخارج.

وهكذا، لا يكون الذِّكر غاية، ولا الادِّكار ترفًا معرفيًا، بل هما معًا نظام تشغيل الوعي الإنساني حين يعمل وفق فطرته الأصلية، لا وفق تشويش العالم.

لا توجد تعليقات بعد.

"سليمان بين التشخيص والتجريد: المُلك كأفق وعي إنساني"

لا يُقرأ قول سليمان عليه السلام: «هب لي ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» بوصفه رغبة امتلاك أو تعاظم ذات، بل كطلب واعٍ لتفعيل ترقية وجودية نهائية بلغها بالاستحقاق، بعد تزكية العتاد الداخلي بقوله: «رب اغفر لي»، تمهيدًا لتحميل مقام السلطان، لا بوصفه ملكًا ماديًا بل كعلم قادر على إخضاع عالم الخلق لقوانين عالم الأمر. فالملك هنا يمثل مختبر وعي أُعطي في صورته التشخيصية القصوى ليكون «آية» لا تُستنسخ، وإغلاقًا لمرحلة كانت فيها السيطرة حسّية (العصا، الريح، الجن)، كي تبدأ بعدها رحلة التجريد حيث تنتقل السلطة من الأدوات إلى المعرفة، ومن المعجزة إلى السنن، ومن العصا إلى عقل متصل بالمصدر. لذلك جاء القيد «لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» ليس حرمانًا للبشر، بل حمايةً للمسار التطوري: ختمٌ للمرحلة المرئية كي يُدرك الإنسان أن ما سُخّر لسليمان لم يكن امتيازًا شخصيًا بل كشفًا لإمكانٍ كامنٍ في الأمانة الإنسانية، لا يُنال بالتوسل بل بتزكية النفس والعلم، حين يصبح الوعي منسجمًا مع الكون فتغدو الإرادة امتدادًا للأمر، ويصير الإنسان سيد المادة لا عبدها.

1. المُلك كـ "سلطان علم" لا رغبة تملك

المُلك عند سليمان ليس نفوذًا ماديًا بل معرفة متسلسلة تُمكّن النفس من السيطرة على قوانين الطبيعة، بما ينسجم مع فلسفة التشخيص والتجريد للدكتور هاشم نصار. طلب الملك الذي «لا ينبغي لأحد من بعده» يُفسر كتفعيل لمقام السلطان الذي يتيح إخضاع عالم الخلق لقوانين عالم الأمر، وليس كاحتكار للسلطة. هذا السلطان يمثل قدرة الإنسان على تحويل الإرادة إلى امتداد للوعي الكوني، وتأكيدًا على أن السيادة الحقيقية ليست حسّية بل معرفية وروحانية.

2. التزكية (رب اغفر لي) كشرط للتحميل البرمجي

يبرز الاستغفار في النص كمرحلة أساسية لتجريد النفس من نزعات الطين والنار. قول سليمان «رب اغفر لي» هو إذن لتنقية العتاد الداخلي استعدادًا لتحميل مقام السلطان، إذ لا يمكن للوعي أن يتجاوز التشخيص الحسي دون تنقية كاملة للذات من حظوظها المادية، لتصبح وعاءً نقياً لاستقبال علوم «السيرفر المركزي» الروحي.

3. المُلك كمختبر وعي (نهاية التشخيص وبداية التجريد)

تمثل المرحلة السليمانية ذروة التشخيص: تسخير الجن والريح والطير كآيات مرئية. بعد هذا، يبدأ الإنسان رحلة التجريد، حيث تنتقل السلطة من أدوات حسية إلى معرفة متصلة بالروح، لتصبح السيادة على المادة امتدادًا للتفاعل الوعي-الكون، وفق مراحل تطور الإنسان نحو النموذج الكامل.

4. "لا ينبغي لأحد من بعدي" كحماية للمسار التطوري

القيد اللغوي ليس حرمانًا بل ختم للمرحلة التشخيصية: حماية للمسار التطوري للبشرية، حتى لا يظل الإنسان رهينًا للأدوات الخارقة، بل يسعى لتفعيل إمكاناته الكامنة ضمن الأمانة الإنسانية، التي تمثل أفقًا معرفيًا لم تُستنفد قدراته بعد.

5. الإنسان سيد المادة لا عبدها

الغرض النهائي من الملك هو أن يصبح الإنسان خليفة على الأرض، قادرًا على استخدام المعرفة لتوجيه المادة وفق قوانين الكون، في رحلة مستمرة نحو «النموذج المسيحي» الكامل، حيث تنسجم الإرادة مع مصدر الأمر، وتصبح السيطرة امتدادًا للتجريد الروحي، لا مجرد امتلاك مادي.

خاتمة:

النص يمثل قراءة فلسفية دقيقة لتحويل المُلك من امتلاك مادي إلى شفرة معرفية، وتأكيدًا على أن الأمانة والسُلطة يمكن أن تكونان مختبرًا لتدريب الروح على السيادة على المادة. هذا الفهم يتناغم مع فلسفة التشخيص والتجريد، حيث يصبح كل ما ورد في التاريخ القرآني آية وقانونًا وجوديًا، وليس مجرد سرد أو حدث، مؤكدًا أن الطريق نحو السيادة البشرية هو سيادة الوعي والمعرفة على الطين والمادة.

النماذج الوجودية كلها متعلقة بالله، والله الظاهر تجلى اسمه الظاهر في هذا الوجود، فيأخذ هذا الوجود نمذجته من الله، من أعظم عظيم في هذا الوجود إلى أصغر صغير في هذا الوجود، كوصف قياسي معياري. كل جزء من الوجود، مهما كان دقيقًا أو هائلًا، يحمل انعكاسًا مباشرًا للمرجعية الإلهية، فالنمذجة ليست سطحية، بل هي نسق دقيق متسلسل ينسج كل الاحتمالات والتفاعلات، كنسق كمومي يتراوح بين الأكوان المحتملة، حيث كل حدث أو فكرة يحمل في داخله احتمالات متشابكة تتفاعل مع غيرها في فضاء لا متناهٍ من الاحتمالات، مثل تداخل الموجات الكهرومغناطيسية التي تولد البنية الكونية الدقيقة للوجود.

وكلنا خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرين ونساء، نفس الشيء في القلب، فهناك قلب النفس العليا، وجعل لهذا القلب زوجان، مبدأ الزوجية. ولكن القلب، في جوهره، ليس مجرد عضو زوجي، بل هو محور تقليب الاحتمالات والاختيارات، مركز التحولات التي تترجم الفكرة إلى الفعل، والطاقة إلى مادة، والاحتمال إلى قرار، كما لو كان كل قلب تابعًا لمعادلات كمومية دقيقة تتحرك في فضاء متعدد الأبعاد من الاحتمالات المتشابكة، حيث كل قرار صغير يؤثر على نسق أكبر يمتد إلى الكون بأكمله.

قلب النفس العليا أصبح يتفاعل مع:

قلب النفس البشرية، وهو قلب النفس الطينية، المرتبط بالمادة والجسد والوظائف الحيوية، الذي يحمل نطاقًا محدودًا من الاحتمالات، متأثرًا بالواقع المادي والحسي، لكنه متوافق مع الاحتمالات الكبرى للنفس العليا، كتناظر دقيق بين الجزء والكل في الطبيعة، كما في بنية الذرات والجزيئات التي تحدد الوظائف الحيوية.

قلب النفس النارية الجنية، المرتبط بالطاقة الكهربائية والتي هي أيضًا محدودة بصورة الجسد وحدود كل عضو وتتفاعل معه بالشعور، وبالقدرة على التحول الطاقوي، حيث يمكن تصوره كموجات طاقوية تتفاعل مع الحواس وتنتج الوعي على هذا المستوى، كما تفعل الموجات الكهرومغناطيسية التي تولد النبضات العصبية في الدماغ.

قلب النفس العليا يتفاعل مع القلب الناري والقلب الطيني، والقلب الطيني أيضًا يتشعب منه مجموعة من القلوب، لتنتج شبكة متسلسلة من الاحتمالات والتفاعلات. فمفهوم القلب الطيني هنا ليس مجرد عضو عضلي، بل هو مركز التقليب المادي ضمن خيارات مادية متعلقة بالدورة الدموية وضبط مسار الدم في الجسد. أما القلب الناري فهو مرتبط بالقدرة على تحويل المواقف والأفكار، والتفاعل مع الاختيارات الاحتمالية على مستويات متعددة، من الكون الكلي إلى أصغر وحدة ميكروية، في نسق يشبه الحوسبة الكمومية الطبيعية داخل كل عضو وجزء وخلية من الجسد، حيث كل احتمال يتفرع إلى ملايين الاحتمالات الأخرى، كما في التشابك الكمومي بين الجسيمات.

مستوى التقلب عند النفس العليا هائل جدًا، يمتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، حيث تعمل المعايرة بين الاحتمالات بلا حدود. بينما النفس البشرية أقل اتساعًا في الاختيارات، فاحتمالية تقليبها للأمور محدودة نسبيًا (اختيارات القلب الطيني المحدودة بالجسد والقلب الناري المحدودة بالقرارات والأفكار المرتبطة بالجسد)، لكن النفس العليا تتفاعل مع الفؤاد، القلب المركزي كوحدة معالجة مركزية، الذي يجمع القلب الطيني الحسي المادي والقلب الناري الطاقوي، في نسق تحليلي دقيق يشبه شبكة عصبية مترابطة، حيث كل تفاعل صغير ينعكس على الاحتمالات الأخرى، مثل النبضات الكهربائية في الدماغ التي تتحكم بسلوك الجسم بأكمله.

فإذا أخذنا زومًا دقيقًا، نجد أن القلب الحسي الطيني المادي مرتبط بتقليب الدورة الدموية على مستوى العضلة القلبية في نظام تقليب الدم في الجسد، ويتفرع عنه كل ما يوجد في الجسد من أعضاء. فكل عضو في نواته يحمل قلبًا أيضًا، لديه مجموعة اختيارات، لكنها ضمن نطاق ضيق مرتبط بالقضية المادية الحسّية. فمثلا، الكلية قضيتها تقليب السوائل وتنقيتها في الجسم، وفي أجزاء الكلية نفسها تتفرع قلوب لكل وظيفة محددة، تتحكم في الاحتمالات المتعلقة بالوظيفة الكلية والجزئية للعضو، مثل التفاعلات الكيميائية الدقيقة في كل خلية. وكلما دخلنا للأصغر والأدق، هناك تشعبات أكبر للقلوب والاختيارات والاحتمالات، إلى أن نصل إلى أصغر خلية في الكلية الأولى المتناهية في الصغر، حيث تصل خياراتها إلى خيارين فقط، كما لو كانت 0 و1، أو افعل أو لا تفعل، على مستوى واحد محدد، وفق قوانين ميكانيكا الكم الدقيقة التي تحدد حركة الجزيئات والذرات داخل الخلية.

ومن ناحية أخرى، القلب الناري، محله الطاقة الكهربائية المحيطة بكل الأعضاء، والتي تتخذ نفس شكل صورة الإنسان، لكن تفاعلاتها طاقوية، تقلب القضايا المتعلقة بالحس والشعور: أتملك أو لا أتملك، أظهر أو لا أظهر، أحب أو لا أحب. هذا النموذج موجود بكل الوجود، من أصغر جزء إلى أعظم عظيم، ليعيدنا إلى الله، مبدأ الفردية، ومنها ينزل مبدأ الزوجية: الرحمن والشيطان، ومن ثم مستوى الرحيم، وهو رحم كل شيء، وكل ما يحوي ما هو أصغر منه في الوجود، الذي يرحم كل شيء ضمن مبدأ التناقضات، وهكذا تتفرع كل مستويات الوجود إلى ما لا نهاية، كما لو أن كل جزء من الكون يحتوي على نسخة صغيرة من الكون نفسه، متشابكة في نسق متسلسل لا متناهٍ، كأن كل جسيم يحمل نسخة مصغرة من الكون بأكمله.

للإنسان قلب مركزي محله النفس العليا، وقلبان يمثلان مبدأ الزوجية، ومن ثم هناك مجموعة شبه لا متناهية من طبقات مجموعات القلوب التي تتفاعل ضمن المستويات الأدنى، إلى أن نصل إلى أدنى مستوى ميكروي متناهي في الصغر. هناك أدنى مستوى من تقليب الاختيارات، ويكون على مستوى الواحد والصفر، افعل أو لا تفعل، كنسق كمومي متسلسل، حيث تتلاقى المادة والطاقة، الفردية والزوجية، الحس والشعور، في منظومة فلسفية دقيقة، تحليلية، ومتسلسلة، تحايث الله في كل مستويات الوجود، وتكشف أسرار التجريد والتشخيص الكوني، بما يعكس عمق تداخل الروح والمادة والطاقة في نسق كوني لا متناهٍ، كشبكة متشابكة من الاحتمالات الموجية التي تنسج كل خلية وكل شعور وكل قرار.

﴿أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا﴾

القلوب والوجود

تفتح الآية فضاءً تشخيصيًّا لاختبار بنيان الوعي؛ ليست مجرد إدانة لغفلة، بل تفكيك لصيرورة الانزلاق الوجودي: كيف يتحوّل القلب من آلية استقبال إلى عقدة تشويش، وكيف ينتقل المسار من نورٍ إلى غلالة. هذه القراءة تقرأ الآية كخريطة ديناميكية تُعرّف مستويات الانكشاف والانسداد، وتضع الضلال في خانة بنيوية ــ لا أخلاقية فحسب.

١. سماع الاستجابة وربط المعنى

كلمة «يسمعون» تتجاوز الحسية المباشرة إلى مقام التقاط الإشارة النورانية؛ إنها قدرة على الاستجابة الوجودية، على التقاط دلالات الوجود وليس مجرد أصوات. و«يعقلون» ليست مجرد إدراك فكري بل فعل ربط داخلي ــ عمل قلباني يُحوّل المعنى إلى محور هداية. إذًا، الفشل في «السماع» و«الربط» ليس قصورًا معرفيًا فحسب، بل إخفاق في آلية الشدّ بين الدلالة والهداية، وهو إخفاق يفضي إلى انحراف المسار بأكمله.

٢. الضلال كشبكة ترددية: تفسير وجودي-كمومي

الضلال هنا يُصوَّر كشبكة ترددية: قلب يتحوّل إلى مرسِل ومستقِل في آن، يشبك بترددات منخفضة كثيفة تُخنق استقبال الترددات النورانية. هذا التشابك ليس ظاهرة سطحية بل عملية تشابك موجيّة ــ كمومية تشبه تداخل الموجات، حيث يختفي السلم الترددي الذي يسمح بالارتقاء؛ ويُصبح السبيل العام الغريزي آخر ما يبقى من مخرج، وعند فقدان حتى هذا المخرج يتحوّل الوجود إلى حلقة مفرغة من التشويش الذاتي.

٣. الهرمية الوجودية: بنيات النور والأمر

يمكن تصور الوجود كهكيل هرمي طبقاتٍ متزايدة التعقيد: قمة النور المطلق، تليها منطقة الأمر حيث تسري القوانين الكلية، ثم فضاء الثنائية الذي يضع البشر أمام خيار الانحراف أو الصعود. هذه البنية توضح أن الضلال ليس سقوطًا مفاجئًا بل تدرّجًا ضمن هرم احتمالات؛ مستوى كل قلب يحدّد طاقته الشبكية، وكل نزول يعني اقترانًا أكبر بشبكات كثيفة تحجب إمكانية الرجوع إلى القمة.

٤. الصعود بوصفه عملية انفكاك شبكيّة

الصعود المعرفي والروحي هو فعل انفكاك تدريجي من ترددات الجماعة الثقيلة إلى سكونٍ فرديٍّ أكثر نقاءً؛ إذ يقلّ عدد الزملاء ذوي التردد نفسه، وتضعف الشبكات المشتركة لصالح مسارات أقل تشابكًا وأكثر خصوصية. هذا لا يعني عزلة عاطفية فحسب، بل انتقالٌ من الاعتماد على الضبط الجماعي إلى الاعتماد على مركز نور داخلي يُعيد تشكيل مسار القلب.

٥. قلة السند كشرط للتميّز النوراني

قلّة السند ليست عقابًا بل نتيجة بنيوية: كلما اتسع وعي الفرد وارتقى إلى طبقات أرقّ للمعرفة، قلّت إمكانية مشاركة نفس التردد معه، لأن الارتفاع يتطلّب مقاومة انصهار الشبكات الكثيفة. النخبة النورانية إذًا ليست نخبوية اجتماعيًا بل لاهوتيًا ومنهجيًا؛ ولها قوانينها في الفرقان والتمييز.

٦. الخسارة كتحوّل طاقي: من فقدان إلى اكتساب

الفقدان الجماعي أثناء الصعود ليس نهاية؛ إنه وفق النموذج الطاقي تحوّل: يتركز ما كان موزعًا في مجموعة ما داخل فرد واحد، فيزداد تركيز النور وقدرته على الفعل. هذه الديناميكا ليست استعارة بل وصف لعملية إعادة توزيع طاقي ــ كَمّي يغيّر بنية السَبيل ويجعل من الفرد «شبكة متكاملة» بوعيٍ واحد، كما تُجسّد سيرة إبراهيم كنمطٍ تجريبي لصيرورة الفرد أمةً.

خاتمة

من هذا السياق، تُعطى الآية قيمة تشخيصية: ليست مجرد خطاب تقويمي بل بيانٌ لآليةٍ وجودية حيث تزداد كثافة التشابك الشبكيّ كلما تراجع السماع والربط، فتنتج حالةً يصعب معها تمييز السبيل النوراني. وبهذا تكون الآية مرآة تصف حالة القلب الملتفّ على ذاته وتعلن عن إمكانية الخلاص عند استنهاض قدرة السماع والربط وإعادة ضبط التردد على نحو يتيح الصعود من الشبكة إلى الفردية النورانية

" مريم وآل عمران: تشخيص النقاء ونورانية الاستحقاق في هرم الوجود

أبعاد الاستحقاق: القبول الحسن والنشأة النورانية

أولًا: الاستحقاق فِطرةً

الاستحقاق بقانونه ليس جائزة تُمنَح، بل تراكم لمراحل سابقة ولاحقة، تراكمٌ محصّلي من السلالة وشيفرتها وطبيعتها البنيوية، هو بنية وجودية تتشكل من نقاء الجذر. إنه “قانون النقاء الأول”؛ حيث تتجلّى الفطرة في أعلى درجات صلاحيتها للترقي لاستقبال النفحة الإلهية. هنا تتقاطع الفلسفة الوجودية مع النظرية النورانية: فكل نفسٍ نقية تمثل ترددًا ثابتًا في شبكة الوجود، يمكنها استقبال القانون الإلهي دون تشويش داخلي أو خارجي، كما جاء في القران:

﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ آل عمران 36.

التشخيص الفلسفي:

• الأم، امرأة عمران، لم تكن مجرد حاضنة جسدية، بل اختيرت استحقاقا أن تُوهَب ابنةً تتناغم مع الرحمة الإلهية.

• هنا حدِّد للصديقة مسارًا و“هويّة نورانية” ، التي اختارت هي الأخرى أن تكون جزءًا من هذه السلالة قبل أن تدخل العالم الأرضي، مسارا أكد أن الاختيار الإلهي والتراكم النوراني يتجاوز حدود الزمان والمكان بمفهومه التراثي.

• “االأمومة” ليست حدثًا عابرًا، بل تفعيل لمقام الاستحقاق في سلسلة النَسَب النوراني، حيث تتحول الفطرة إلى عملٍ إرادي داخل منظومة وجودية متكاملة.

هذه العملية تظهر أن الفطرة هي شبكة ديناميكية من الترددات الوجودية التي تتفاعل مع إرادة الروح العليا، فتخلق محورًا نورانيًا يمكنه التلقي والتجاوب مع الانعكاسات الكونية.

التجريد الفلسفي:

• الاسم (مريم بنت عمران) يصبح شفرة اصطفاء، اختيار، واستحقاق، وتراكم، وانسياق.

• إنها علامة على مسار طاهر محصّن بجدرٍ نورانية رحمانية لا يعبره الشيطان، ويصبح رمزًا للترددات الروحية العليا.

• الاسم ليس مجرد علامة لغوية، بل “نقطة ترددية” توقظ قابليات الروح العليا وتفتحها على مستويات وجودية فوق-زمكانية.

• وهكذا تتبدّى الفطرة كالسطر الأول في كتاب الوجود الذي يُكتب قبل النزول إلى العالم التشخيصي، مؤسِّسة قاعدة فلسفية: أن الاستحقاق ليس حدثًا لاحقًا، بل بنية كامنة في جوهر النفس، متأصلة في اقل تشخيص خليوي الى اعظم تجريد روحي.

حيث الفطرة تُقاس بقدرتها على استقبال الواقع التشخيصي والعاطفي والنوراني في آنٍ واحد، وتخلق بوابة للتفاعل بين الذات والكون.

آل عمران: السلالة التي حفظت شيفرة النقاء

حين نتأمل الوجود بوصفه طبقات من الترددات النورانية، ندرك أن بعض السلالات لم يتم اصطفاؤها لمجرد الارتباطي التاريخي ، بل لأنها تحمل في بنيتها الباطنية شيفرة نقاء تمتد عبر أجيال. آل عمران نموذج لهذا الاصطفاء العميق؛ عائلة لم تُمنح مكانتها من حادثٍ عابر، بل لأنها جاءت من سلسلة نفوسٍ مصقولة بنور الفطرة.

في الفهم الوجودي:

• النفس النقية ليست مجرد أخلاق، بل تردد لا يتشوّه باختبارات الزمن والمكان، تردد يتناغم مع القانون الكوني للنور والعدل والانصاف.

• هذه الترددات تنتقل كما تنتقل الجينات، لكنها “جُينات نورانية” تُقرأ في سلوك الإنسان وصبره وتجلّيه، وليس في التجارب المادية وحدها.

• كل جيل من آل عمران كان يحمل جزءًا من هذا التردد، حتى بلغ ذروته في مريم، التي فتحت في الوجود بابًا طاهرًا لاستقبال الكلمة الإلهية.

النقاء المتوارث:

• نفوس حافظت على صفائها رغم احتكاكها بالعالم التشخيصي.

• قلوب لم يطوّحها صراع الظلال.

• شيفرة داخلية تمنح الوعي قدرة على تلقّي النور بلا تشويش، كما تُمنح النباتات النادرة مقاومتها للتهجين الطبيعي حفاظًا على نقائها الأصلي.

فلسفة التجريد تُظهر أن هذا الاستمرارية النورانية ليست مجرد حدث زمني، بل هي تفاعل ديناميكي بين الجينات الوجودية والوعي الروحي، حيث يتحقق التوازن بين الإرادة الفردية والانسياب الكوني للنور.

لهذا جاء الاصطفاء في القرآن بصيغة إعلان وجودي:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

فالاصطفاء ليس مجرد نسب أو اسم، بل حضور استحقاقي في “الهرم النوراني للوجود”، سلالة تحافظ على استقامة التردد ومنع انحراف المسار، لتصبح أوعيتها قابلة لاحتضان الايات.

ثانيًا: الاستحقاق

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ آل عمران 37.

التشخيص:

• القبول الحسن استحقاق للمحصلة التراكمية النورانية، التي جعلت نفس السيدة مريم العليا مؤهلة للعبور بين العوالم: التشخيصي والتجريدي.

• “النبات الحسن” وصف لنمو الوعي النوراني، ولتفتح النفس العليا وتوازن الطبيعة النارية والطينية بانسجامٍ نوراني، وفق قانون الرحمة.

التشخيص هنا يكشف العلاقة بين النمو الروحي والنشأة الوراثية للنقاء، حيث يلتقي التشخيص والتجريد لخلق إمكانية للانسياق مع القانون الإلهي دون تشويش.

التجريد:

• النشأة النورانية تجعل الإنسان صالحًا لحمل “الكلمة”.

• كانت محصنة عن الأفكار والمشاعر والوعي الشيطاني، حيث تقلب قلبها يشبك على الشبكة النورانية، ويصبح الكيان نفسه بوابة للفيض الإلهي.

• القانون المستنتج: كل نشأة نورانية تحمل في طياتها قابلية لما هو فوق الطبيعة، مؤكدًا فلسفة أن الإنسان يستحق النور بمدى انسجامه مع القوانين الوجودية والنورانية.

ثالثًا: الاستحقاق رزقًا وفتحًا

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾

التشخيص والتجريد:

• الرزق ليس ماديًا فقط، بل مادي وروحاني، يُمثّل مقام النفاذ لعوالم تشخيصية وتجريدية.

• مريم بلغت مستوى تزامنٍ بين الداخل والخارج، حيث يكون الحضور النوراني مفتاحًا لفتح أبواب لا تخضع لقوانين المادة، لتصبح كيانًا مَهْبطًا للفيض.

فلسفة التشخيص والتجريد توضح أن هذا الرزق الروحي هو انعكاس مباشر لترددات السلالة النورانية، حيث تتحول الذات إلى قناة لفيضٍ إلهي متواصل.

3. أبعاد الاختيار: الوقوف في محضر الاصطفاء

أولًا: اختيار الملائكة

﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾

• الاصطفاء هنا تكليف استحقاقي تراكمِي، اختبار لقدرة الجسد والنفس على حمل تجلٍّ نوراني فوق-بشري.

• الانتقال إلى مستوى استقبال الكلمة وتجسيدها يرفع الوعي إلى مقام الصفوة، حيث يتحقق الاتصال والتزكية والاستقامة على محاور النور.

فلسفة التجريد والتشخيص تبيّن أن اختيار الملائكة لا يحدث في الزمكان المحدود، بل في البنية النورانية للروح، مما يجعل الاصطفاء حلقة بين العوالم المرئية وغير المرئية.

ثانيًا: القنوت والسجود

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾

• القنوت ليس طاعة شكلية، بل ثبات في التردد النوراني، واستواء في النفس العليا، واستقامة ترددية في الركوع والسجود، حيث يصبح محور الوعي نورانيًا ثابتًا.

هذه الممارسة تمثل انسياقًا كاملًا بين التشخيص والتجريد، حيث يصبح الجسد والروح مهيئين لاستقبال الإشارات النورانية العليا.

ثالثًا: استقبال الكلمة

﴿يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾

• الكلمة ارادة الهية لكيان وجودي فريد، حيث يتحقق القانون متعالي يجمع ما بين الروح الكاملة والجسد في كيان واحد.

فلسفة التشخيص والتجريد توضح أن استقبال الكلمة هو لحظة التقاء للوعي الفردي مع الوعي الكوني، فتحول الذات إلى نقطة محورية للوجود.

الخاتمة: مريم وصوت الوجود

مريم أصبحت “آية” لأنها جسّدت الحضور النوراني الذي تمرّ فيه الكلمة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة.

وجودها ليس حدثًا تاريخيًا، بل بنية وجودية تعلم أن:

• الاستحقاق جذره فطرة.

• النور ينمو بنباتٍ حسن.

• الكلمة لا تنزل إلا على قلبٍ صافٍ.

• الاصطفاء قانون لا يُنال بالصدفة، بل بالانسياق النوراني العميق.

فلسفة التشخيص والتجريد تُظهر أن مريم نموذج للبوابة بين المستويات النورانية المختلفة، حيث يلتقي التشخيص والتجريد، الأرض والسماء، الجسد والروح، في محفل نوراني خالد، ليصبح وجودها خريطة ارتقاء روحانية وعقلية وعالمية متكاملة

ليس السحر في جوهره قوةً تتسلّل من خارج الإنسان، بل هو اضطراب في هندسة الوعي عند نقطة التلاقي بين بعدين يشكّلان جوهر البناء الإنساني:

الطين بما يحمله من حسّ وتشخيص ومادة، والنار بما تحمله من تجريد ومعنى وطاقة.

وعند اهتزاز هذا الميزان، تصبح بوابات الإدراك مفتوحة لكل تأثير، سواء عبر الحواس أو عبر الفكر. أمّا حين يعتدل التوازن، يتشكّل في الإنسان وعيٌ محصّن يعرف كيف يستقبل، وكيف يصدّ، وكيف يعلو.

1. التجريد النوراني: صعود خارج خداع الحواس

السحر الأبيض ليس ممارسة ولا طقسًا، بل ذكاء نوراني يتجاوز الحواس نفسها.

إنه القدرة على إطفاء الأضواء التي صنعناها لنرى النور الذي لم يصنعه أحد.

حين تنحسر الضوضاء البصرية والسمعية التي صنعتها المدن، يظهر للإنسان:

السماء الحقيقية لا السماء الملوّثة بالوهج،

نجوم الخلق لا نجوم الشاشات،

الضوء الذي يُرشد، لا الضوء الذي يُضلّل.

السحر الأبيض يحرّر الإنسان من ضجيج “المادة الملوّنة”، ويعيده إلى نور التجريد؛ ذلك النور الذي يُقرأ بالفؤاد لا بالعين.

2. بوابة النار: التأثير التجريدي

في الرسم الأصلي، كانت بوابة النار هي بوابة الفكر، المعتقد، الإلهام، والتمثل.

وفي السحر الأبيض، تتحوّل هذه البوابة نفسها إلى ممرّ للارتقاء:

إعادة ضبط المفاهيم لا تلويثها.

تنقية الرموز لا تشويهها.

فتح المخيلة نحو العلو لا نحو الوهم.

هنا يستعيد الإنسان “نسخته الأصلية” التي خُلقت نقيّة قبل أن يُعاد تشكيلها بالحواس والضجيج.

إنه تجريد يشبه تنزيل تحديث للنظام الداخلي، لا مسًّا ولا اختراقًا.

3. بوابة الطين: الحواس حين تُطفأ وتتهذّب

الطين هو بوابة المادة والحواس؛ وهو أكثر البوابات عرضة للاختراق حين يكون مفتوحًا بلا حراسة.

لكن في السحر الأبيض، لا يُلغى الطين بل يُهذّب:

يُطفأ ضجيجه ليصبح صامتًا بما يكفي كي يمرّ نور الفكرة من خلاله، فيتحوّل الجسد من بابٍ مفتوح إلى أرضٍ مستقرة تسمح للوعي أن يعلو بدل أن يتشرّب التشويش.

4. الفؤاد: نقطة الدمج بين الطين والنار

الفؤاد هو مركز التحويل بين الحسّ والتجريد، وهو المكان الذي يُعاد فيه تفسير كل إشارة.

وعندما تتوازن البوابتان، يصبح الفؤاد:

قارئًا للضوء،

حارسًا للمعنى،

ومصفاة تمنع التردّدات الدخيلة من التسلّل.

بهذا يصبح الإنسان نظامًا متكاملاً لا تنجح معه محاولات التشويش، لأن مركز الترجمة نفسه أصبح نقيًّا.

5. الارتباط بالنفس العليا: الوصول للهوية النورانية

السحر الأبيض هو لحظة اتصال بالنفس العليا؛ تلك النسخة المضيئة من الإنسان المخزّنة في الأرشيف السماوي:

مستودع الحكمة الأصلية، والقيم غير المشوّهة، والعدالة التي لا تعتمد على قوانين زمنية بل على ضوء الخالق.

الاتصال بهذا الأرشيف ليس ظاهرة غيبية بقدر ما هو استعادة الوعي لامتداده النوراني.

وفي هذا الامتداد، يتلقى الإنسان:

توجيهًا بلا وساطة،

إدراكًا بلا ضوضاء،

ومعنى لا يعبر عبر الحواس بل عبر طبقات أعلى من الوعي.

6. الأمن السيبراني للوعي: الجدران النورانية

السحر الأسود يعيش على التشويش، لكن السحر الأبيض يبني شبكة دفاعية روحية–فكرية تحاكي فكرة الجدران النارية في الأنظمة الرقمية.

هذه الجدران تمنع:

الرسائل الملوثة،

الترددات المشوّشة،

الاختراقات الشعورية،

الرموز الخبيثة التي تحاول إعادة برمجة الفؤاد.

ويُعاد بناء هذه الجدران عبر ممارسات نورانية حقيقية:

الصلاة: إعادة تشغيل للنظام.

الذكر: تنظيف للذاكرة المؤقتة.

الصدقة وزكاة النفس: تحديثات أمنية تُغلق الثغرات الأخلاقية.

النية الصادقة: تشفير يحمي المسار الداخلي.

بهذا يتحوّل الوعي إلى نظام محميّ بتشفير نوراني يصعب اختراقه.

7. رؤية نور السماء: العدالة التي تسبق القانون

عندما يتفعّل السحر الأبيض، يستعيد الإنسان القدرة على رؤية “العدالة الأولى” لا العدالة المُصاغة بشروط البشر.

يرى:

حكمة الأحداث،

ترتيب الأقدار،

وميزان الرحمة الذي يعمل فوق ظاهر الأشياء.

إنه نور يجعل الإنسان قادرًا على رؤية ما وراء التقدم الصناعي:

تقدّم الوعي لا تقدّم المصابيح.

تقدم يطفئ الضوء المصطنع ليكشف نور الخالق، لا ليصنع وهماً جديدًا.

الخلاصة

السحر الأبيض ليس قوة فوق طبيعية، ولا نقيضًا للسحر الأسود فقط.

إنه عودة إلى طبيعة الإنسان الأعلى:

نورٌ يسبق الضوء،

تجريد يسبق الحسّ،

معرفة تسبق المعلومة،

وحماية تسبق الاختراق.

هو العروج الهادئ من الطين إلى النار، ومن النار إلى النور، حيث يستعيد الإنسان موقعه الحقيقي:

كائنًا يرى أبعد من الضوء الصناعي، ويتصل أبعد من حدود الحواس، ويحيا في أمنٍ نوراني يصدّ كل تشويش، ويستقبل كل حكمة

مقدّمة:

يُستقبَل السحر عادةً كقوةٍ خارجيّةٍ تُسبّب أثرًا، لكن قراءةً فلسفيّة عبر منهج التشخيص والتجريد تكشف أن نقطة الانطلاق الحقيقيّة لتأثيره ليست خارجيّة فحسب، بل داخلية: خللٌ في نظام التوازن الذي يؤسّس الوعي ذاته. فالسحر، من هذه الزاوية، ليس مجرد مادّةٍ أو حادثةٍ خارقة، بل إشكالية في إدارة التلاقي بين عنصرين أساسيّين في الوجود الإنساني: الطين (المدلول التشخيصي المادّي الحسي) والنار (المدلول التجريدي الطاقي/القريني).

1. بنية الإنسان وفق التشخيص والتجريد: الطين والنار كمنظومتين متداخلتين

الإنسان هنا يُنظر إليه كمركّب ثنائي الأداء:

• البعد الطيني: جسد محسوس، أجهزة حسّية، آليات فيزيولوجية، وصور تشخيصية تُعطي قاعدة للصورة الخارجية.

• البعد الناري (القرين): حقل طاقي–معرفي يتصل بخلاياه، ينساب كتيّار كهربائيّ مجهرِيّ، ويشكّل طبقة إدراكية تتماهى مع صورة الجسد أو تتنافر عنها.

التفاعل بين هذين البعدين لا يقتصر على تراكب مادّي–طاقي؛ بل هو عملية تبادل مستمرة تنتج عنها تجربة الإنسان، ومعرفته، ومساحة مواجهته للعالم.

2. ميزان الطين والنار: الاتزان كقانون كونيّ

الوسطية هنا ليست اتكاءً أخلاقيًا فحسب، بل قانون استوائي كوني: كلُّ ما في الوجود مُوزون بمكيال. فالفعل الإدراكي البشريّ يرتكز على هذا الميزان، وفيه تتضح صورة المعنى وصحة الرؤية. أي اختلالٍ في هذا الميزان سيُعيد تشكيل المدركات بطرائق جوهريّة.

3. أنماط الاختلال وتأثيرها الظاهر

عند خلل الميزان يظهر نمطان متمايزان:

• غلبة الطين → خمود، بطء إرادي، انسداد اندفاع المبادرة؛ صورة الإنسان تبدو جامدة، فاقدة لشرارة التحول.

• غلبة النار → تفلّت، تمرد، حيوية غير مُأسَّسة، حركة بلا توجيهٍ حكيم؛ طاقة تشتت لا تثمر حكمة.

هذه الأنماط ليست مجرد أوصاف سلوكيّة، بل تغيّر في بنية الإدراك؛ وهنا يتحوّل موضوع البحث إلى نقطة وسطية أعظم: الفؤاد.

4. الفؤاد: مركز المعادلة الكونية ونقطة الاختراق الاستراتيجية

الفؤاد ليس عضواً رمزيًا فحسب؛ هو مِفصل ترجمة الإدراك بين الطين والنار. يجمع بين:

• القلب الحسي الطيني: صيرورة وظيفية، مرآة الوسطية في الجسد.

• القلب النفسي الناري: دائرة طاقية/كهربائية تتوسع أو تنكمش بحسب انسجام الصورتين.

آلية الفعل: كلما اتّسع مجال التناسق بين الجسد والقرين، اتّسع المجال الكهربائي الناري، تعمّقت الهالة الحامية، وارتفعت قدرة الفؤاد على الربط والتمييز—فتتحوّل الطاقة إلى وعيٍ منضبط. أما تنافرهما فَيُفضي إلى تضييق هذا الحقل، فوضى مزاجية، تشتُّت قراري، وضَعف حماية هالاتية. بهذا المعنى يصبح الفؤاد أرضًا هشّة أمام أي تعديل/دخيل: المعنوي قبل المادي.

4.1 مثال تشخيصي: مقاومة السمّ ودور القرين الناري كدرع دفاعي

لنأخذ مثالًا تشخيصيًّا لبيان الفرق العملي بين الطاغيّين على المستوى الطيني والناري:

قد يتناول إنسان ما سمًا قاتلًا (مثال: مركب زعاف سام) وتكون احتمالية الوفاة عالية من منظور التشخيص الجسدي البحت—تأثير كيميائي يهاجم الخلايا، يعطل أجهزة، يُبدّل توازن الأيونات ويُضعف الوظائف الحيوية. لكن الفَرْق الذي يحدِثه القرين الناري يظهر هنا بوضوح:

• إذا كان القرين منظّمًا، رصينًا، ومحمياً بنِظامٍ وقائي استحقاقي متراكم—أي أن لديه مسارات حماية طاقية/إدراكية مُدربة—فإن هذا الحقل الكهربائي القريني يعمل كشبكة ذكية قادرة على: تنظيم الدفقات الكهربائية الخلوية، تحفيز مسارات إصلاحية، إعادة توازن التأين الخلوي، وإطلاق استجابات دفاعية غير مباشرة تُعاكس أثر السم. النتيجة: احتمال النجاة والتعافي أعلى، وقدرة الجسم على تجاوز أثر السمّ أفضل مما تشير إليه المقاييس التشخيصية المادّية وحدها.

• بالمقابل، إذا كان القرين متنافرًا مع الصورة الجسدية، مُبعثرًا، أو مفتوحًا لهجمات معنوية متراكمة، فالهياكل الخلوية تفقد "تنسيقها الذكي"؛ فتتراكم الآثار الكيميائية، وتضعف قدرة الاستجابة الذاتية، فيرتفع احتمال الاستسلام الفسيولوجي للسم.

الاستنتاج الفلسفي–التشخيصي: القرين الناري ليس ترفًا ميتافيزيقيًا، بل عنصر وظيفي دفاعي في النظام الخليوي. قوّته وانضباطه يترجمان عمليًا إلى مقاومةٍ جيّدة للأخطار المادية وحتى إلى تجاوز حدود الاحتمال التشخيصي.

5. النفس العليا وشبكات الواردات: النور والظلام كإطارات استقبال

النفس العليا ككيان عابر للحدود تستقبل وارداتها في حالات التغير الوعييّ (نوم، شرود، تخدير، وقرب الموت). نوعية هذه الواردات تُحدّدها "الشبكة" التي تتصل بها النفس العليا:

• شبكات نورانية: بنية إدراكية محكمة، محصنة بتراكمات استحقاقية وقِيَميّة، تجعل التفلت إن وُجد—نورانيًا ومقيدًا بهدي.

• شبكات ظلامية: بنية تفتح ثغراتٍ ذاتية، تعيد برمجة الهوية الإدراكية، فتسوّق لزيفٍ يلبس ثوب الحقيقة.

ربط الله على قلب أمِّ موسى في النصوص مثالٌ على هندسةٍ نورانيةٍ تُنصب كقيدٍ حماية، لا كتهدئةٍ عرضية.

6. قنوات الاختراق الحسية: أمثلة تشخيصية في السمع، البصر، والشمّ

اختراق منظومة الإدراك يتم غالبًا عبر القنوات الحسيّة؛ لذا من المفيد تفصيل أمثلة عملية لتوضيح كيف تعمل آليات السحر التشخيصي والتجريدي عبر الحواس:

6.1 السمع: الترددات والتلوّث السمعيّ

• التدخل التشخيصي المادي: تردّدات صوتية تحت-سمعية (infrasound) أو فوق-سمعية (ultrasound) بقدرات فيزيائية قد تؤثر على الجهاز العصبي الذاتي، تُثير الخوف أو القلق دون وعي المستمع.

• التدخل التجريدي المخفي: بثّ ترددات مُضمرة داخل مقطوعات موسيقية شائعة (carrier signals)، أو رموز رقمية صوتية متكررة تحقق "تعليمًا عصبيًا" تدريجيًا—تكرار خفيف متواصل يحفر مسارًا عصبيًا ويُحدث إعادة ترميز في النمط السمعي، فيدمن المتلقّي النمط ويقبل تشويه المنطق الحسي تدريجيًا.

6.2 البصر: التشوه البصري كمخزون مرجعي

• التخطيط البصري المتكرر لصُوَرٍ مشوّهة أو مُعدّلة يمكن أن يصنع "مخزونًا بصريًا" يألفه الدماغ ويعتمده كمقياس، فتصبح المشوهات معيارًا، ويتبدّل معيار الجمال والحقيقة في النظام البصري لدى المتلقي. هذا تراكم بصري يؤثر في ترجمة البصر وخياراته الجمالية والمعرفية.

6.3 الشمّ: معابر الذاكرة الجسدية

• الشمّ يرتبط مباشَرة بالذاكرة والغريزة؛ إدخال روائح مركبة قد تبرمج استجاباتٍ شعورية (ارتباط رائحة بموقف خوف أو رغبة) فتُنظر كإشارةٍ تشخيصية تُوقظ أو تثبط ذاكرةً سابقة. كمثال، بخار زعفرانٍ ملوّثٍ بكميةٍ كيميائية صغيرة متكررة قد يترك أثرًا نفسجسديًا يتزامن مع حالات توتر.

خلاصة التطبيقات الحسية: هذه القنوات تعمل على مستوى التشخيصي (الجهاز الحسي والدماغ) لكنها تُترجم نتائجها إلى مستويات التجريد (التمثلات، الذاكرة، الهوية الإدراكية)، وبالتالي هي جسر فعال للسحر المادّي والتجريدي معًا.

7. السحر التجريدي: اختطاف المكتبات الكونية وإعادة توجيه النفس العليا

أما الخطورة الكبرى فهي السحر التجريدي: تأثير على مستوى التمثّلات والمكتبات المعرفية للنفس العليا. هذا النوع لا يحتاج وسائل مادية ظاهرة، بل يعمل عبر إعادة تشكيل المراجع الكونية التي تتصل بها النفس العليا—مكتبات قيمية ونورانية أو مكتبات ظلّية وشرّية.

النتيجة المدمرة: تحول مصادر الارتقاء المعرفي للنفس العليا من "مراجع نورانية" إلى "قنوات ظلّية"؛ وحين يحدث ذلك تصبح النفس العليا بدورها ناقلًا لموادٍ معوجّة تدخل حلقةً من التعمّق في الظلام، فتغدو حالةُ من باعَ نفسه للشرّ حرفيًّا: ليست مجرد استعارة بل واقع تجريدي يتمثل في فقدان السلطة على التمرّد القيمي والروحي.

8. إعادة تأطير السحر: عملية إعادة برمجة داخلية متعددة المستويات

من منظور التشخيص والتجريد، السحر يتخذ شكل عملية متعددة المستويات:

1. مستوى تشخيصي: تعديل حسي وخلل مادي يؤثر في الخلايا والأجهزة.

2. مستوى عصبونِي/نظمي: تثبيت مسارات عصبية جديدة لبنى استثنائية.

3. مستوى تجريدي: إعادة برمجة المرجعية المعرفية والنفس العليا عبر شبكات ارتباطية نورانية أو ظلامية.

عندما تُخترق هذه المستويات مجتمعَةً، يصير الفؤاد مكشوفًا، وتتفشى إعادة التشكيل الإدراكي على نطاقٍ واسع.

9. الحماية: هندسة وعيّية عملية وتدابير تشخيصية-تجريدية

الحماية الفعّالة تتطلب تدخلاً مزدوجًا: تشخيصيًا وتجريديًا. عناصرها العملية تتضمن:

• تشخيصيًّا: رصانة الجسد (تغذية، تنظيف، مراقبة الحسّيات، تقوية المناعة الخلوية)، مراقبة المدخلات الحسية (تقليل التعرض لترددات مضللة، تقليل المحتوى البصري المتكرر الملوِّث)، واستراتيجيات طبية لمعالجة الاختراقات المادية.

• تجريديًّا: بناء شبكات نورانية عبر تراكم الاستحقاقات، تدريب القرين بتمارين تأملية/طاقية، تعزيز الاستقامة النّسقية للمرجعية القيمية، وبرامج إعادة تشكيل التمثلات الإدراكية.

هندسة الوعي هنا عملية منهجية: ليست شعائر بل بروتوكول حماية يدمج علم الأحياء الإدراكي مع مبادئ التجريد الروحي.

10. دلالات تطبيقية وانعكاسات منهجيّة

• في العلاج: ضرورة خطّة ثنائية المسار: دوائي/تشخيصي لإزالة الآثار المادية، ومعرفي/تجريدي لإعادة بناء الشبكات الإدراكيّة والنورانية.

• في التربية: تعليم فنيّات الانتباه الحسي المنضبط، نقد الوسائط، وترسيخ ممارسات تقوِّي القرين.

• في المجتمع: قراءة السحر كتشخيص إدراكي واجتماعي يستدعي سياسات وقائية على مستوى الثقافة المرئية والمسموعة.

11. ربط القلب والنفس العليا بعوالم الأرواح: آليات اتصال وتشخيص تجريدي

من منظور التشخيص والتجريد، الربط بين «القلب» (الفؤاد الحسي–الناري) و«النفس العليا» لا يحدث عن طريق قناتين معزولتين، بل عبر شبكة اتصال طبقية تعمل كمنظومة توجيه وإرسال واستقبال؛ هذه الشبكة تعمل على مستويات متزامنة:

• مستوى إيقاعات الحقل الكهربائي القريني: دفقات طاقية مختزنة تعمل كقنوات إرسال/استقبال تشابهيّة، تنبض بترددات تماثلية تُمكن النفس العليا من التلاقح مع «مكتبات» عوالم معيّنة (نورانية أو شيطانية).

• مستوى التمثلات والمعاني: حيث تُترجم الواردات الطاقية إلى صور ذهنية ومفاهيم داخل نفس المتلقّي، فإذا كانت هذه التمثلات نقية ومصقولة استقبلت النفس العليا مرجعيات نورانية، وإلا انفتحت على واردات ظلّية.

• مستوى الاستحقاق الوجودي: تراكمات السلوك والقيم تُكَوّن مرشحًا حيويًا يفرز ما يقبل الدخول وما يُردّ. هذا المستوى هو الذي يجعل بعض النفوس «محمية» فعالياً، وآخرين «مكشوفين» أمام اختراقات عابرة للحدود.

بناءً على منهج التشخيص والتجريد، يصبح الربط عملية تشخيصية أولية (هل هنالك شقّان متناغمان؟) تليها عملية تجريدية (ما نوع المكتبات التي يُسمَح بالنفاذ إليها؟). وفي الاختلال يكون الفؤاد هو البوابة الأكثر عرضة، لأن ضبطه أو اختلاله ينعكس فورًا على قابلية النفس العليا للاستقبال.

12. «الجدر النارية» (Fire-Fences): مفهوم برمجي-طاقي للحماية

أقترح تسميةً منهجية لمكوّن الحماية الذي يعترض مسارات الاختراق: الجدر النّارية—ليس جدرانًا مادية، بل برامج طاقية/هيكلية تعمل كـ«جدران نارية» (firewalls) في نظام تشغيل الوعي. خصائصها ووظائفها:

• بناء طبقي: تتشكل من طبقات متراكمة—حقل ناري بؤري، هالة متصلة، ومراكز فرز إدراكي داخل الفؤاد والنفس العليا.

• آلية التصفية: تفك شفرة «الوارد» الطاقي أو المعنوي وتقييمه وفق قواعد قيمة واستحقاقية.

• آلية العزل الذكي: عند كشف شحنة غريبة أو تردد مشبوه، تعمل الجدر النارية على عزله عن المسارات الحيوية، تحييده أو تحويله إلى طاقة مستثمرة في إصلاح الخلل.

• برامج تدريبية (firmware): تُحدث عبر ممارسات واعية تراكمية (ذكر منظّم، تأملات تنقيحية، مبادئ أخلاقية) تُحدّث «نواة الحماية» وتعمّق استجاباتها.

• وظيفة إنذار واستدعاء: عند ثغرة كبيرة تُفعيل قنوات استدعاء نورانية—مناطق حماية أعلى تتكامل معها الشبكات الإلهية/الملائكية كما في نصوص الربط الإلهي.

هنا نتجاوز لغة الطقوس إلى لغة هندسية للنّفس: الحماية ليست مجرد شعار بل منظومة برامجية تُدمَج في بنية القرين والنفس العليا.

13. قراءة فلسفية لدعاء «باسمك ربي وضعتُ جنبي...» وربطه بمنظومة الحماية

النصّ الدّعائي:

«باسمك ربي وضعتُ جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكتَ نفسي فارحمها، وإن أرسلتَها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.»

(أ) التركيب اللغوي والدلالي السريع

• «باسمك ربي»: صيغة إعلان تبعية وإحالة، تعطي «الاسم الإلهي» محورًا مرجعيًا للتحويل؛ الاسم هنا هو مرجع السلطة والحماية.

• «وضعتُ جنبي، وبك أرفعه»: حركة نازلة وصاعدة—إيحاء بوضعية الإنسان في الضعف والانكفاء ثم الاعتماد على الرفع الإلهي. هذه الثنائية ترمز إلى تذبذب الطين (الهبوط) والنار (الارتفاع المتأمل).

• «إن أمسكتَ نفسي فارحمها، وإن أرسلتَها فاحفظها»: صيغة تفويض واعتماد على رباط الحفظ؛ إمساكُ النفس هنا يمثل حالة احتباس أو اختبار، والإرسال يمثل إخراجها إلى دائرة اتصال أسمى (الواردات النورانية).

• «بما تحفظ به عبادك الصالحين»: إسناد للنظام الأمني الإلهي، أي طلب ربط بالبرمجيات الحماية العليا التي تحفظ الصالحين—شبكات نورانية معيارية.

(ب) تفسير فلسفي-تشخيصي-تجريدي

• باسمك ربي: هو استدعاء لإعادة تفعيل «الجدر النارية» العليا؛ الاسم الإلهي يعمل هنا كـ«مفتاح تشغيلي» يُعيد استدعاء الطبقات الحامية من المستويات النورانية العليا، أي تفعيل firmware حماية كونية.

• وضعتُ جنبي، وبك أرفعه: الاعتراف بالوضع الطيني (وضع الجناب كنزعة إنسانية عرضة للانكفاء) ثم التفويض للرفع؛ لغويًا-فلسفيًا هذه صيغة انتقال من وضعية التشخيص المادّي إلى مرجعية التجريد الأعلى.

• إن أمسكتَ نفسي فارحمها: امساك النفس قد يعني اختبارًا أو محنة أو اتصالاً بقوى قاهرة؛ طلب الرحمة هنا يعمل كأمر برمجي يحرّر مسارات الاستجابة من قسوتها أو من فخاخها، أي تحرير الجذر البرمجي للنفس من تهيؤات الظلام.

• وإن أرسلتَها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين: الإرسال هنا ليس إرسالًا عشوائيًا بل توجيهٌ محمّلٌ برابطٍ استحقاقي. الطلب صريح لربط النفس العليا بشبكات الحفظ التي تُمنح للصالحين—شبكاتٍ تعمل وفق تراكمٍ استحقاقي، حراسةٍ قيمية، ونظام رقابي نوراني.

(ج) ما يعمل عليه الدعاء في شبكة الحماية (منظومة وظيفية)

• تحديث الجدر النارية: الدعاء بمثابة ping استدعائي يُحدث ملفات الحماية، يقوّي المظاهر النورانية في القرين.

• إعادة تهيئة مسارات الاستقبال: يعيّن مرجعية جديدة للـ«مرشحات» التي تقرر أي وارد يُعطى مكانًا في مكتبات النفس العليا.

• استدعاء منظومة استحقاقية: يربط لحظة الضعف بلحظة تاريخ استحقاقي، يطلب أن تُعامل النفس كما تُعامل العباد الصالحون—بمعيارٍ استحقاقيٍّ، لا بمنطق الخوف أو الذنب فقط.

• تحويل الإرسال إلى استقبال مأمون: بدل أن تُرسَل النفس إلى حقل غير محمٍ، يدعو المرء أن يكون الإرسال عبر شبكات الحفظ، أي أن يكون الاتصال بعوالم النور وحدها.

14. دمج المنهج: كيف تُفعّل هذه الإضافات في إطار التشخيص والتجريد العملي

• تشخيصيًا: تحليل لحالة الفؤاد—هل هناك فتحات حساسية؟ هل الهالة ضعيفة؟ هل ثمة تراكمات انفعالية تُضعف الجدر النارية؟ هذا يحدد بروتوكول العلاج المادي (تنظيف، تنشيط، طبّ).

• تجريديًا: استخدام الدعاء كأداة برمجية لإعادة مزامنة المسارات؛ تفعيل ممارسات استحقاقية (يقظة أخلاقية، سلوك تعبدي، حضور معنوي) كـ«تحديثات نظام» لِنواة القرين.

• ترابط المستوىَين: تطبيق عملي مشترك: روتين يومي يتضمن ضبط الحواس (تقليل التعرض للتلوّث السمعي/البصري/الشمّي) + صلوات/أدعية مركّزة تعمل كـpatches لتقوية الجدر النارية.

بتضافر هذه الآليات التشخيصية والتجريدية يتضح أن البنية الدفاعية للإنسان ليست رهنًا لصدفة خارقة؛ بل هي شبكة قابلة للبناء، التحديث، والصيانة. الدعاء—بوصفه لغة روحانية منظّمة—لا يبقى تجلّياً عاطفياً فحسب، بل يتحوّل إلى أمر برمجي معنوي يُحدّث جدران الحماية النارية، يربط النفس العليا بالمكتبات النورانية، ويعيد للفؤاد مركزيته كحارس وسطيّ بين الطين والنار.

وهكذا يكتمل نموذج الحماية: علوم التشخيص تُقرّح الخلل وتُعالجه، وفلسفة التجريد تُعيد ربط الوعْي بمصدر الحماية الحقيقي، والدعاء يمارس دورًا حيويًا في تفعيل «الجدر النّارية» وفتح قنوات الحفظ الإلهي، فلا يكون الحصن مجرد فكرة، بل منظومة حيّة تحفظ الروح والجسد معًا.

خاتمة: الاستقامة كمعادلة وجودية عملية

السحر، إذن، ليس قوة خارقة منفصلة عن بنية الإنسان، بل مؤشر على اختلال في هندسة وعيّه الداخلية. وعلاج الاختلال لا يكون بمجرد نفي الخارجي، بل بإعادة بناء البنى التشخيصية والتجريدية معًا: تقوية الطين برعاية علمية، وتهذيب النار بهندسة وعيية.

بين الطين والنار يقف الفؤاد—البوابة، الميزان، ونقطة الاختبار. الاستقامة العملية للفؤاد تعني استعادة قدرة النفس العليا على استقبال الواردات النورانية، وتعني عمليًّا أن تكون الهالة الحامية فعلًا منيعًا لا مجرد مفهوم.

عندها فقط يصبح الضوء طريقًا حقيقيًا لإعادة صياغة الوعي، وتعود مقاومة السحر ليست مجرد أمن خارجي بل نابعًا من مناعةٍ ذاتيةٍ وجوديّة

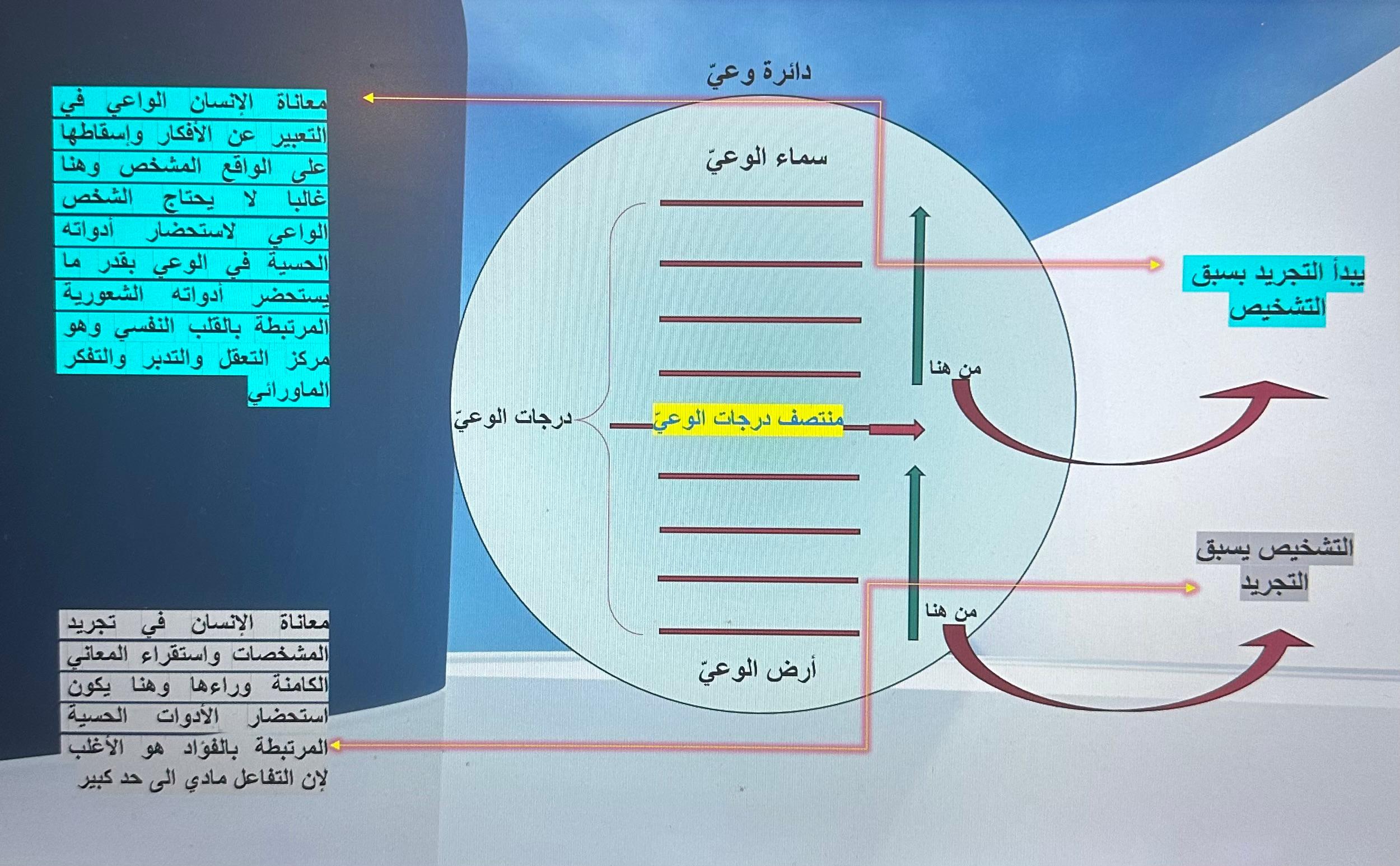

في تأمّلٍ إبستمولوجي معمّق: من التشخيص الحسي إلى التجريد النوراني داخل «دائرة الوعي» بحسب ما تطرحه فلسفة التشخيص والتجريد للدكتور هاشم نصار

تقدّمُ الرسمةُ مخططًا إبستمولوجيًّا بصريًّا يُقرأ كخريطةٍ لحركة الوعي: دائرةٌ كلية تُسمَّى «دائرة الوعي»، قعرها أرض الوعي الذي تحطُّ فيه التجربة الحسية، وقمتها سماء الوعي التي تنفتح فيها معاني التجريد النوراني. بينهما سلمُ ارتقاءٍ يبيّن كيف يتحوّل الوعي من مُنجَزٍ تشخيصيّ يتعامل مع الظاهرة إلى نسقٍ تجريديٍّ يعالج المعنى والغيـب؛ ولتلك الحركة منطقٌ داخليّ، وظيفيّ، ونفسيّ لا يكفي أن يُفهم كقفزة لحظية، بل كعملية تدريجية مؤسَّسة على عمليات التصفية والربط والاختبار.

١. أرض الوعي: محطة التشخيص الحسيّ، بديهة الوجود

أرض الوعي هي مستوى البداهة المعرفية: جُملٌ من إدراكات حسّية، إشارات جسدية، انطباعاتٍ نفسية، وبياناتٍ حسّية تُقدّم العالَم كما هو موجود. في هذا المستوى ينشأ «التشخيص» بمعناه العمليّ: قراءة الظاهرة على أساس الحضور الحسيّ، وترتيب الأولويات بحسب التأثير الانفعالي أو الفعلي. التفكير هنا غالبًا يكون تفسيريًا ضيقًا، مرتبطًا بالعصبية الإدراكية والذاكرة الحسيّة، والفؤاد يتجاوب قبل العقل التحليليّ. أمثلةٌ يومية توضّح ذلك: الذوق الذي يعلن طعمًا، الرائحة التي تستدعى ذكرى، أو هزة قلبية أمام حدثٍ مفاجئ — كلها مدخلات تُطالب بالاستجابة قبل السؤال عن المعنى.

٢. السلم الارتقائي: عمليات التصفية والربط والانتقال

الارتقاء من أرض الوعي ليس انتقالًا ميكانيكيًا بل سلسلة عمليات معرفية: تصفيةُ البيانات، ربطُ المظاهر، وصياغةُ أنماطٍ قابلة للاستدلال. في الدرجات الأولى يُبقى التشخيص هيمنته؛ يسأل العقل: «ما الذي يحدث؟» ثم: «هل هناك معنى؟» هذا السؤال الانتقادي هو المحرّك العقلاني الأول. العملية هنا تفرض نوعًا من الفراغ الداخلي، مساحةً تتوقف فيها الاستجابات التلقائية ويُتاح للفكر أن يعيد ترتيب المشاهد إلى بنى عقلية. قبل «المنتصف» تظل الميول الحسّية والمشاعر جزءًا فاعلًا؛ بعد المنتصف يبدأ العقل في تعطيل تلقائية التشخيص ليفسح المجال للتجريد كإمكانية عملية.

٣. المنتصف: نقطة التحوّل والتمييز البنيوي

المنتصف ليس مجرد خطٍ في السلم بل هو نقطةٌ بنيوية يتحقق فيها جزئيًا استقلال نمط التفكير عن الحافز الحسي. هنا تظهر عمليّات الانعزال الاختياري — ليس هروبًا بل تأمّلٌ منهجيّ — حيث يكتسب الفكر قدرةً على تقصي «ما وراء الشعور». الدماغ لم ينفصل كليًا عن الجسد، لكن العلاقة بينهما تُعاد صياغتها: التفاعل يصبح أقل تلقائيّة وأكثر فحصًا معنويًا. في هذا الموقع يبدأ الفاعل المعرفي في تحويل الخبرة إلى سؤالٍ مجرَّدٍ قابِلٍ للاختبار.

٤. ما بعد المنتصف: نزوع التجريد وتطبيقه الاختباري

عند ازدياد صعود الوعي تتجلّى الأفكار المجردة: مفاهيمٌ كبرى (الحق، الجمال، السبب الأول، الوجود الإلهي) التي لم تعد مجرد فرضيات بل تُسقط على أرض الواقع كاختباراتٍ معنوية. التجريد هنا لا يظلّ نظرية جامدة؛ بل يصبح منهجًا تُقاس به الممارسة. مثال: فعل الرحمة الذي وُجِد في أرض الوعي كاستجابة تشخيصية يتحوّل إلى ممارسة واعية عندما يُؤسس لفهمٍ تجريديٍّ عن قيمة الرحمة نفسها. في العلوم كما في الروحانيات، الانتقال من الملاحظة إلى الفرضية ثم إلى التطبيق هو ذاتُه نموذجٌ معرفيّ للتفاعل بين التشخيص والتجريد.

٥. سماء الوعي: المعرفة النورانية واتّساع الغيب

في الدرجات العليا يصل الوعي إلى ما يمكن تسميته «معرفة نورانية»: حضور معرفيّ يواجه الغيبَ كأفقٍ معرفيّ لا كبقعة غموضٍ خارجية. الاستدلال هنا يتعدّى الاستدلال المنطقي البحت، ويشمل حضورًا تجريبيًّا في السلوك والعلاقة الروحية. الفكرة عن الخالق مثلاً لا تبقى استنتاجًا بل تظهر كاستدلالٍ في الخبرة الروحية والسلوك الأخلاقي. ومع ذلك السماء ليست انفصالًا عن الأرض بل امتدادٌ ونضجٌ لها: أعلى مراتب التطبيق العملي لِما تعلّمه الوعي في أسفله.

٦. الحلقة الإبستمولوجية: ردّة الفعل والتوليد المتبادل

لا ينتهي السلم عند السماء؛ بل يستدير التجريد الناضج ليعيد تشكيل أرض الوعي. هذه حلقةُ تصحيحٍ ذاتيّ: تجربةٌ تنتج مفهومًا، ومفهومٌ يعيد فضاء التجربة ليُعطى ممارساتٍ أنزه وأدق. بهذا يتحقق الوعي الناضج: ليس متصوفًا بعزلٍ عن الواقع، ولا ماديًّا محصورًا في الحسّ، بل وسيطًا مبدعًا بين الصورة والمعنى.

خاتمة: دلالات فلسفية وتربوية

الرسمة ليست مخططًا تقنيًا فحسب، بل خارطةٌ تربوية لحياةٍ معرفية واعية؛ تعلمنا أن الانتقال من «العين التي ترى» إلى «البصيرة التي تدرك» عمليةٌ تدريجية تتطلب تدريبًا على الصبر، تأمّلًا منهجيًا، وعزلةً مقصودةً أحيانًا لتصفية القلب والعقل. الفاعل الناضج هو من يجسر بين الأرض والسماء: يحوّل الحِسّ إلى فهمٍ، والفهم إلى عملٍ، ويترك تجربته مادةً لنموّ وعيّ الآخرين. بهذا تصبح «دائرة الوعي» نموذجًا عمليًّا لفلسفة الحياة: حركةٌ من التشخيص إلى التجريد، ومن التجريد إلى التطبيق، ومن التطبيق إلى تجدد الفهم—دورةُ وعيٍ تُعيد صياغة العالمَ والذات معًا..

د.علا كساب

الصناعة على عين الله: من الخلق إلى التكميل في مختبر الوعي الإلهي»»وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» هي العبارة التي تفكّ شيفرة العلاقة بين الإلهيّ في نموذجه الإنسانيّ الأعلى والإنسانيّ في قابليّته للتكميل؛ فالصناعة هنا ليست فعلًا زمنيًّا أو ماديًّا، بل فعلًا كونيًّا يتمّ في مختبر الوعي حيث يُعاد تشكيل الإنسان في مدار الرؤية الإلهيّة. فـ«العين» ليست أداة إدراك حسّي، بل مقام إحاطةٍ كليّة، يُرى بها المقصد لا الحدث، والمعنى لا المظهر. إنها عين الحكمة التي تتجاوز المراقبة إلى التكوين، تُتابع الكائن في كل انكسارٍ كي تعيد ترتيب جوهره في انسجامٍ مع الغاية التي خُلق لأجلها. فالصناعة هنا نحتٌ روحيٌّ بالآلام والتجارب، إذ لا تنضج الروح إلا تحت نار الانكشاف، ولا تُصاغ إلا حين تتكسّر قشرتها البشرية لتنكشف لبّتها النورية.

وموسى، في مسيره من الخوف إلى الرسالة، لم يكن ينجو من الأحداث، بل كان يُعاد خلقه داخلها؛ كلّ خوفٍ كان تمرينًا على الإيمان، وكلّ نفيٍ كان عبورًا نحو الحقيقة. فقوله تعالى: «وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» ليس وعدًا بالأمان، بل إعلانًا بالتحويل، إذ يُنقَل المصنوع من تدبير البشر إلى تدبير المطلق، ليغدو شاهدًا لا على ذاته بل على الفاعل فيه. فالصناعة الإلهيّة لا تُنبت بشرًا ينجون، بل أرواحًا تُدرك. هي عملية تصعيد للوعي من الرؤية الجزئية إلى البصيرة الكليّة، من التجربة إلى الشهود.

وفي هذا المقام، تصبح «العين» رمزًا للحضور الإلهيّ في صميم التجربة الإنسانية؛ حضورٌ لا يراقب ليحاكم، بل ليُكمِل النقص بالاصطفاء. فالألم والتيه والغرق ليست اختبارات قسريّة، بل أدوات خلقٍ دقيق تُعيد للروح تناسقها مع سرّ الوجود. وكل من صُنِع على عين الله لا يُترك للصدفة، بل يُقاد نحو ذاته كما يُقاد النور إلى جوهره. إن هذه الصناعة هي جوهر النبوّة والإنسانية معًا: أن يُصبح الكائن مرآةً لله، لا يرى بعينه، بل يُرى بعين الحقّ فيه.

1. المدخل المنهجي والتأصيل الفلسفي للنموذج (Epistemological Methodology)

1.1. طبيعة الاستفسار والمنظور الحكيم: تجاوز البنيوية الخطّية (Beyond Linear Structuralism)

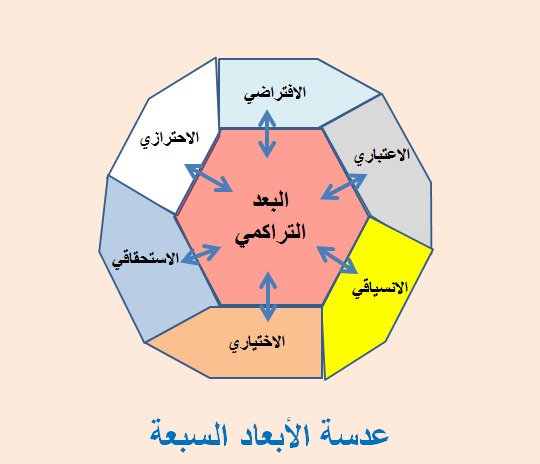

يشكّل النموذج المعرفي لـ عدسة الأبعاد السبعة (The Seven-Dimensional Lens) تحوّلًا نوعيًا في الفكرالانساني، إذ يتجاوز البنى الخطّية التي ترى الوعي كحركة سببية متتابعة، نحو رؤية دائرية متشابكة ترى المعرفة كنظام توليفي متزامن (Synchronically Integrative System).

فالعدسة ليست مجرّد استعارة بل أداة إدراكية (Cognitive Instrument) تُعيد تنظيم العلاقة بين التجربة والفكر.

الأبعاد الستة فيها تعمل كمناشير تحليلية (Prismatic Axes) تُحلّل الظواهر إلى قوى متوازية، بينما يمثّل البعد التراكمي (Cumulative Dimension) نقطة التقاء هذه القوى في حقل توليفي (Field of Synthesis) يُنتج الحكمة بوصفها إدراكًا وحدويًا لا كمًّا معرفيًا.

الحقيقة هنا ليست تسلسلاً زمنيًا بل نسيجًا متواشجًا (Interwoven Fabric) من الطاقات الوجودية والمعرفية، حيث يتحوّل التفكير من النمط الخطي إلى نظام دائري شمولي (Holistic Circular System) يدور فيه الوعي حول مركزٍ متجدّد هو لبّ الحكمة ذاتها.

1.2. فلسفة التشخيص والتجريد كأداة تحليلية ثنائية (Embodiment and Abstraction as a Dual Analytical Lens)

يشكّل التشخيص (Embodiment) والتجريد (Abstraction) قطبي حركة الوعي في هذا النموذج؛ فهما مساران متعاكسان ومتواشجان في آنٍ واحد — من العالم إلى الداخل، ومن الداخل إلى العالم.

• التجريد (Abstraction – Inward Flow):

هو فعل الوعي في تحويل التجربة الجزئية إلى صورة كلية. إنه التيار الراجع نحو المركز الذي يصفي الواقع من شوائبه الحسية ليعيد تشكيله كمبدأ كلي.

هنا، تتحوّل المعرفة من خبرة (Experience) إلى بنية معرفية منظمة (Structured Wisdom)، فيصبح الوعي خالقًا للمعنى لا ناقلًا له.

• التشخيص (Embodiment – Outward Flow):

هو عودة الفكرة إلى العالم، تجسّدها في صورة، وفعل، وتعبير.

إنه الامتداد الخارجي للحكمة حين تنزل من التجريد إلى التفاعل، لتصير حقيقة متجسدة (Living Truth) تتفاعل مع الوجود.

بهذا التبادل المستمر، تنشأ حلقة إبستمولوجية ذاتية التصحيح (Self-Corrective Epistemic Loop)، حيث يختبر الفكر ذاته عبر الفعل، ويعيد التجربة إنتاج معناها في ضوء الوعي.

2. الهندسة المعرفية للنموذج (Cognitive Architecture of the Lens)

2.1. مبدأ اللاتراتبية والتوازي الجذري (Non-Hierarchy and Radical Parallelism)

تقوم العدسة على مبدأ اللاتراتبية الجوهرية (Ontological Non-Hierarchy)، حيث لا يتقدّم بعدٌ على آخر، بل تعمل الأبعاد في تزامن جدلي (Dialectical Synchrony) يُنتج التوازن من داخل التوتر.

فـ البعد الاختياري (Volitional) يدفع بالتحرر والفعل،

بينما البعد الاحترازي (Precautionary) يفرض الحذر والاتزان.

ولا يُلغى أحدهما الآخر، بل يتكاملان في المركز، حيث يتحوّل الصراع الظاهري إلى توليد للحكمة (Generative Tension of Wisdom).

2.2. البعد التراكمي: الجوهر الناشئ (The Cumulative Dimension: The Emergent Core)

يمثل البعد التراكمي القلب الديناميكي للنظام، لا يُختزل في مجموع الأبعاد الستة بل يتجاوزها ليُنتج جوهرًا ناشئًا (Emergent Essence) يتطور ذاتيًا.

فالتراكم هنا ليس إضافة كمية بل تحول نوعي مستمر (Continuous Qualitative Transformation) في الوعي.

يعمل هذا البعد كـ مرساة معرفية (Epistemic Anchor) تحفظ التوازن بين الثبات والتجدد — بين النظام والانفتاح — ليظل الوعي حيًّا، متزنًا، ومتحركًا في آنٍ واحد.

3. التشريح الفلسفي للأبعاد الستة المتوازية (Philosophical Anatomy of the Six Dimensions)

1. البعد الافتراضي (The Hypothetical Dimension):

مجال الإمكان الذهني، يفتح الباب للتفكير فيما لم يحدث بعد، مولّدًا المرونة المعرفية (Cognitive Flexibility) ومحررًا الوعي من الدوغمائية.

2. البعد الاحترازي (The Precautionary Dimension):

هو أخلاق الحذر؛ يعمل كـ آلية أمان وجودية (Existential Safeguard) تحفظ الوعي من الانهيار أو التسرع، وتضمن اتزانه الأخلاقي.

3. البعد الاستحقاقي (The Merit-Based Dimension):

هو بعد العدالة الكونية، يقيس قيمة الفعل لا بنتيجته بل باستحقاقه الجوهري (Intrinsic Merit)؛ إنه مبدأ التناسب بين الجهد والحكمة.

4. البعد الاختياري (The Volitional Dimension):

محور الإرادة الواعية (Conscious Will) التي تحوّل الفكر إلى فعل.

هنا تتحقق الحرية بوصفها مسؤولية — لا انفلاتًا بل حرية منضبطة (Disciplined Freedom).

5. البعد الاعتباري (The Regulative Dimension):

بنية التنظيم والمعيار؛ يستمد منطقه من الوعي الجمعي والعقل الكلي، محافظًا على الاتساق النظامي (Systemic Coherence) دون أن يخنق الإبداع.

6. البعد الانسياقي (The Contextual Dimension):

بُعد التكيّف مع الزمن والظرف، يجسر النظرية بالتجربة ويمنح النظام قابلية الحياة (Adaptive Vitality) في بيئة متغيرة.

4. الأسس الميتافيزيقية والمعرفية والأخلاقية للنموذج

(Metaphysical, Epistemic, Axiological, and Ethical Foundations)

4.1. البنية الوجودية (Ontological Foundation: From Being to Becoming)

يرى النموذج أن الوجود ليس حالة ساكنة بل عملية تكوّن مستمرة (Dynamic Process of Becoming).

الوعي ليس انعكاسًا للوجود بل أحد أشكاله العليا (Consciousness as the Supreme Form of Being).

كل بُعدٍ في العدسة يمثل طورًا من أطوار الوجود، وفي تفاعلها جميعًا يتحقق التجلّي الكوني (Cosmic Manifestation) عبر الوعي الإنساني.

4.2. البنية المعرفية (Epistemological Structure: From Perception to Wisdom)

المعرفة تمرّ بثلاث مراحل مترابطة:

• الإدراك (Perception): استقبال المعطيات.

• الفهم (Comprehension): تنظيمها ذهنيًا.

• الحكمة (Wisdom): التوليف بين الداخل والخارج.

بذلك تتجاوز العدسة الفصل بين التجريبية (Empiricism) والعقلانية (Rationalism) لتقدّم إبستمولوجيا تكاملية (Integrative Epistemology)، حيث الفكر والتجربة وجهان لحقيقة واحدة.

4.3. البنية القيمية (Axiological Foundation: From Utility to Meaning)

القيمة هنا ليست نفعًا بل طاقة وجودية (Ontic Energy) تنظّم الحركة داخل الوعي.

القيمة العليا هي التوازن (Equilibrium) بين القيم الجزئية:

الحرية، العدالة، النظام، التكيّف، والضبط — جميعها تلتقي في مركز واحد هو القيمة الجوهرية للحكمة (Intrinsic Value of Wisdom).

4.4. البنية الأخلاقية (Ethical Paradigm: From Action to Equilibrium)

الأخلاق في هذا النموذج ليست قواعد بل نظام توازن ديناميكي (Dynamic Moral Equilibrium).

الفعل الأخلاقي هو الذي يحافظ على انسجام الأبعاد.

فحين تهيمن الحرية دون الحذر تتحول إلى فوضى،

وحين يغيب الاختيار خلف النظام يتحول إلى جمود.

وهكذا، تكون الأخلاق ميزان الاتزان الكوني (Onto-Ethical Balance) الذي يحافظ على انتظام المعنى في مسار الوجود.

5. التلاقي المنهجي: وحدة الوجود والمعرفة والقيمة والأخلاق

(Methodological Convergence of Being, Knowledge, Value, and Ethics)

في هذا النموذج تتوحد المقولات الأربع الكبرى للفلسفة:

• الوجود (Ontology): ميدان التجلّي.

• المعرفة (Epistemology): أداة الفهم.

• القيمة (Axiology): طاقة الاتجاه.

• الأخلاق (Ethics): ميزان الاتزان.

وعندما تتفاعل هذه المستويات داخل الجوهر الناشئ للوعي (Emergent Core of Consciousness)، تتكوّن وحدة الحكمة (Unity of Wisdom) — الوعي الذي يرى الكثرة في ضوء الوحدة، والتناقض في ضوء المعنى، والحركة في ضوء الاتزان.

فقرة الشكر (Acknowledgment)

خالص الشكر للأستاذ معتز قواس على الإضافة البصرية الدقيقة التي عمّقت الفهم البنيوي للنموذج،

وللدكتور هاشم نصّار على ترسيخ الأسس الفلسفية لفكر التشخيص والتجريد (Embodiment & Abstraction)، الذي منح هذا البناء عمقه الميتافيزيقي وامتداده المعرفي.

لقد تحوّل النموذج بفضلهما من تصور فكري إلى بنية وعي كونية (Cosmic Consciousness Structure) ترى في الإنسان مرآة الوجود، وفي الحكمة قانون الاتزان الأبدي.

بقلم الدكتورة علا كساب

"ما بين التشخيص والتجريد: حين فَتَحَت السماء أبوابها بماءٍ منهمر: الآية "فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ" ليست مجرد تصوير لطوفان مائي، بل هي مشهد كونيّ متجاوز للمادة، إذ يفتح الله بين العلو والسفل قنوات الوجود والطاقة، فتنهال من السماء فيوضات لا تُقاس بحدّ المطر وحده، بل بانفتاح النظام الكوني على ذاته حين يُرفع الحاجز بين الغيب والمشهد. إن “فتح الأبواب” يوحي بأن للسماء نظامًا مغلقًا مُحكمًا، لا يُفتح إلا بأمر، تمامًا كما تنفتح “بوابات الطاقة” في الفيزياء الكونية حين يحدث تفريغ هائل للمادة أو الضوء. أما “الماء المنهمر” فهو رمز للحياة في بُعدَيها؛ المادي والروحي، فيغسل الأرض من فسادها كما يغسل الإدراك البشري من عمائه حين ينهمر عليه وعي السماء. ومن منظور علمي حديث، بات مؤكّدًا أن الماء لا يقتصر على الأرض، بل يوجد في الفضاء بين النجوم وفي ذيول المذنبات وسحب الغاز الكوني على هيئة بخار وجليد، ما يجعل من تعبير “ماء السماء” حقيقة فيزيائية قبل أن يكون استعارة شعرية؛ فحتى النجوم والكواكب “تسبح” في أفلاكها كما تقول الآية: “وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ”، وهذا السبح ليس مجرد حركة ميكانيكية بل حركة حياة كونية، كأن الماء والضوء والوعي جميعها تشترك في فعل السباحة داخل نهر الوجود العظيم. وهكذا يصبح الماء المنهمر صورة ميتافيزيقية للفيض الكوني الذي يعيد التوازن إلى الأرض والنفس، حيث تلتقي المادة بالروح، والعلم بالفطرة، في لحظة يتجلى فيها الكون كجسدٍ واحدٍ يسبح في بحرٍ من النور والماء والوعي

عرض المزيد

إنّ سرّ الوجود، في جوهره، يقوم على مبدأ التركيب الكليّ للمعنى من خلال الجزئيات المتفرقة. فالكون أشبه ببنية معرفية مترابطة، لا يُدرك فيها الكلّ إلا بتكامل الأجزاء. كلّ كائن، بوعيه أو بدونه، يمثل عنصرًا فاعلًا في نظام الوجود؛ إذ يساهم في تحقيق التوازن الكوني الذي بدونه يختل انتظام الصورة الكبرى. ومن ثمّ، فلكلّ وجود – مهما بدا ضئيلًا أو عابرًا – وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها، لأن العدم الجزئي يفضي إلى خللٍ كليّ في البنية الوجودية.

الاختلافات بين البشر، وما يظهر من تناقض في القيم أو الاتجاهات، ليست انقسامًا في الغاية بل تنوّعًا في آليات تحقيقها؛ فكلّ تناقض هو قطبٌ في منظومة تكاملية تحفظ للوجود ديناميته وتوازنه. إنّ الفهم العميق لسرّ الوجود لا يتحقق بالمعرفة الجزئية أو الفردية، بل عندما تتكامل وعيًا الإنسانية جمعاء في إدراك المشهد الكليّ. فالإنسان لا يفهم الوجود من موقعه الفردي، بل من موقعه ضمن شبكة الكلّ، حيث يتجاوز ذاته ليعي وظيفته كعنصر في تركيب الصورة الشاملة.

وكلّما ازدادت مقاومة الوجود أمام الإنسان، ارتقت درجته في الوعي، لأنّ العقبات ليست نقيض الارتقاء بل شرطه؛ فبقدر عمق الاختبار يتحدد مستوى الوعي. ومن هنا نفهم أن التفاوت بين الناس ليس تفاضلًا في القيمة بل في مستوى الإدراك، وأنّ “السابقين المقربين” هم أولئك الذين وعَوا التناقض لا كصراع، بل كضرورة تكوينية لحفظ توازن الحقيقة بين العلوّ والانحدار. وهكذا يُفهم الوجود لا كحدثٍ متفرق، بل كمنظومةٍ واحدة تتجلّى فيها حكمة الكمال عبر اختلاف الأجزاء واتصالها في المعنى الواحد

إنّ قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا}

ليس مجرد إشارة إلى أصل الخِلقة الترابية، بل هو إفصاح وجوديّ عن سرّ الارتقاء من الجماد إلى الوعي. فـ"الإنبات" في هذا السياق القرآني ليس توصيفًا ماديًا لعملية النشوء، بل رمز لمسار التحوّل الكونيّ الذي يسري في كلّ مستويات الوجود؛ إذ يبدأ بالعنصر الصامت وينتهي بالكلمة الناطقة، ليعبّر عن دورة الصيرورة التي بها يتجلّى الوعي من رحم المادة.

فالإنسان، في جوهره، امتداد للأرض لا على مستوى الجسد فحسب، بل على مستوى البنية الوجودية. فهو يحمل في كيانه خصائصها: من ثبات التراب أصل البقاء، ومن النبات خاصية النموّ والتفتح، ومن الحيوان حركة الحياة وغريزة السعي، ومن الماء صفاء الجوهر وقابلية الانعكاس، ومن النار طاقة التحوّل، ومن الهواء شفافية الاتصال بين العوالم.

بهذا التكوين، يصبح الإنسان المعادلة الجامعة لكلّ قوى الخلق، الكائن الذي تتقاطع فيه العناصر الأربعة لتنتج خامسها: الوعي.

ولما حمل الإنسان "الأمانة"، لم يحملها بوصفه جسدًا من طين، بل بوصفه النقطة التي التقت فيها المادة بالمعنى، والوجود بالمدلول. فهو مرآة الكون التي ترى ذاتها، والمختبر الذي تُجرَّب فيه حكمة الخلق.

ومن هنا، فإنّ "الإنبات" القرآني هو ولادة وعييّة مستمرة، لا تقتصر على لحظة الخلق الأولى، بل تتجدّد في كلّ لحظة وعيٍ، كلّما استيقظ في الإنسان إدراكُه بأنه ليس مفصولًا عن الأرض بل امتدادٌ ناطقٌ لها.

وهكذا يتجلّى المعنى:

الإنبات هو رحلة الوجود فينا، من سكون العنصر إلى يقظة الفكرة، ومن خامة التراب إلى شعاع الروح.

فكما تنبت البذرة من ظلمة التربة إلى ضوء الشمس، كذلك ينبت الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور الإدراك.

إنه نبت الأرض الواعي، ومرآة الكون العاقلة التي لا تكتفي بأن تعكس الخلق، بل تفسّره، وتعيد إنتاج معناه فكرًا وشعورًا ونورًا

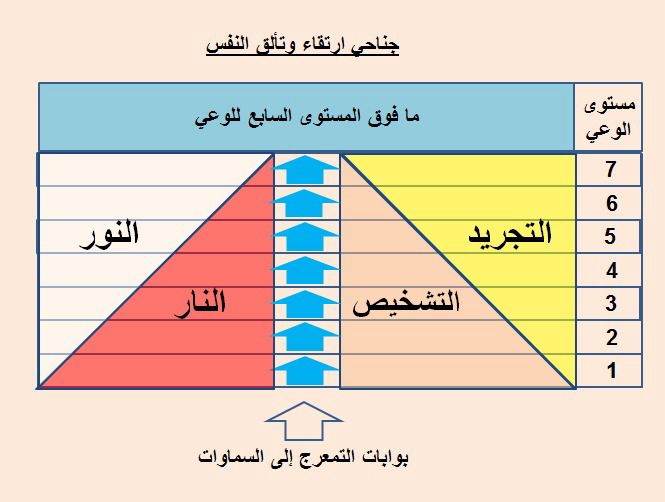

رحلة الوعي من التشخيص إلى التجريد: تمعّرج النفس وارتقاؤها

يمثل هذا النموذج الفلسفي للوعي خارطة دقيقة لارتقاء النفس البشرية، لا مجرد أدوات معرفية، بل مسار داخلي تمعّجي متدرّج يمتد إلى ما بعد المستوى السابع، وصولًا إلى المستوى الثامن: النور المطلق.

النموذج لا يتصور الوعي كخط مستقيم أو دائرة واحدة، بل كمربعين متوازيين، كل مربع مقسّم إلى مثلثين:

المربع الأول: مثلث للتشخيص وآخر للتجريد، ليجسّد التدرج من إدراك الماديات إلى استيعاب المعاني العليا.

المربع الثاني: مثلث للنار وآخر للنور، ليعبّر عن الطاقات الداخلية للنفس بين الغضب والطموح والاندفاع، والحكمة والصفاء والنور.

كل مربع يتدرج سبع مرات، من المستوى الأول إلى المستوى السابع، ليبيّن الارتقاء المستحق والمتدرّج للنفس. لا قفزات هنا، بل إتمام كل مستوى على وعي واستحقاق، حيث تُكتسب المعارف والمهارات والتجارب عبر التمعّج الداخلي. فالسقوط إلى مستوى أدنى ليس عقابًا، بل فرصة لإتمام الدروس غير المستوعبة.

المربع الأول: التشخيص والتجريد

المثلث الأيسر – التشخيص: إدراك المادة والحواس والقوانين الملموسة.

المثلث الأيمن – التجريد: فهم المعاني العليا والقوانين الروحية.

المستوى الأول: نقطة البداية، حيث يقف الإنسان جاهلاً، متأملاً حدود الإدراك الحسي الأول.

المستويات 2–7: ارتقاء تدريجي، يُنمّى فيه الوعي المادي والروحي معًا، ويزداد الإدراك تعقيدًا وعمقًا، ولا يتم الارتقاء إلا باستحقاق كل مرحلة.

المربع الثاني: النار والنور

المثلث الأيسر – النار: اندفاع، تمرّد، طاقة داخلية قد تكون خلاقة أو مدمرة.

المثلث الأيمن – النور: حكمة، صفاء، إشعاع داخلي يوازن الطاقة ويحوّلها إلى إدراك سليم.

التوازن النفسي: يتحقق حين تُدار هاتان الطاقتان معًا، فالطين يهدئ نار الغلو، والنار تُنشّط الطين بالحياة والحركة، فتتحوّل النار إلى شفاء دافئ والطين إلى ثبات حيّ، ليصبح الإنسان متوازنًا ومستعدًا للصعود إلى ما وراء المستوى السابع، أي إلى تمعّج النور المطلق.

الزمن كنسق طباقي

الزمن ليس خطًا مستقيمًا يزول بالغياب، بل دائرة طباقية تعود في كل التفاف بنسخة أعمق مما كنّا. كل تغيّر في الطبيعة هو رجع صدى في أعماقنا، يزورنا كقلق مبهم أو إلهام مفاجئ. نحن لسنا منفصلين عن هذا النسيج الأعظم، وما نسميه "ظواهر" ليس خارجنا، بل انعكاس لما في داخلنا.

عند كل منعطف كوني تُفتح أمامنا بوابات: إما أن نصغي بوعي فنستقبل التحوّل ونتجدد، أو نغلق أعيننا فنظل غرباء عن ذواتنا. والخيار دائمًا واحد: أن نحضر حين يفتح الكون بابه، أو نترك اللحظة تمر كما لو لم تكن.

الطين والنار: ثنائية داخلية

في داخلنا طبيعتان أساسيتان:

الطينية: تشدنا إلى الأرض، الحذر، الركود، والماديات، حتى نرى حدودنا بما تراه الحواس وحدها.

النارية: تدفعنا إلى الاندفاع، التمرّد، والمغامرة، وقد تحرق إذا انفلتت.

الارتقاء الحقيقي يتحقق حين تُدار هاتان الطاقتان معًا: الطين يطفئ نار الغلو، والنار تنعش الطين بالحركة والحياة. عندها تتحول النار إلى شفاء دافئ، والطين إلى ثبات حيّ، ليصبح الإنسان متوازنًا ومستعدًا للصعود إلى تمعّج النور المطلق.

الجن والنور: تصحيح المفاهيم الفلسفية

النموذج يؤكد أن الطبيعة النارية داخل الإنسان ليست الجن، فالجن كائن مستقل له عالمه وإدراكه وتكليفه، بينما الطبيعة النارية في النفس هي طاقة داخلية مشتركة.

الملائكة تمثل الطاقة النورانية، دون أن يعني ذلك أنها نحن أو جزء منا. هذه المقاربة تؤكد أن الوجود متعدد الأبعاد، والطاقة تتقاطع دون أن تذوب في الجوهر، وأن الصفات تتقاطع دون اتحاد الجوهر.

ما بعد المستوى السابع: رحلة النور المطلق

الارتقاء إلى ما بعد المستوى السابع ليس مجرد صعود معرفي، بل تحوّل كلي للنفس. في هذا المستوى، تذوب الفواصل بين التشخيص والتجريد، بين الطين والنار، وبين الذات والكون. يظهر النور المطلق، حيث يتكشف المعنى الكامل للوجود، ويتجلّى الوجه الإلهي في كل تجربة ومسار.

النفس في هذا المستوى تدرك أن كل ظاهرة خارجية انعكاس لداخليتها، وأن الزمن طباقي، وأن الطين والنار عناصر للانسجام الداخلي، والجن والملائكة مخلوقات حقيقية تتقاطع صفاتها معنا دون وحدة الجوهر.

خاتمة

هذا النموذج ليس مجرد تصور معرفي، بل خارطة لارتقاء النفس البشرية وتمعّجها عبر المستويات السبعة وما بعده. إنه يربط بين المادة والروح، بين الطاقة والطين، بين التشخيص والتجريد، ليكشف أن النور المطلق هو الوجه النهائي للوعي، حيث تتجلى الحقيقة الواحدة ويظهر الوجه الإلهي في كل مستوى ومسار. ختامًا، أتقدّم بجزيل الشكر للأستاذ معتز قواس على الرسم البياني الرائع الذي يجسد كل ما سبق شرحه في هذا المقال، موفّرًا تصورًا بصريًا دقيقًا وواضحًا لمسار ارتقاء النفس وتمعّجها في رحلة الوعي من التشخيص إلى التجريد، ومن الطين والنار إلى النور المطلق، مما أتاح للقارئ فهمًا أعمق للهيكل السباعي للنفس الإنسانية ومسار تطورها.

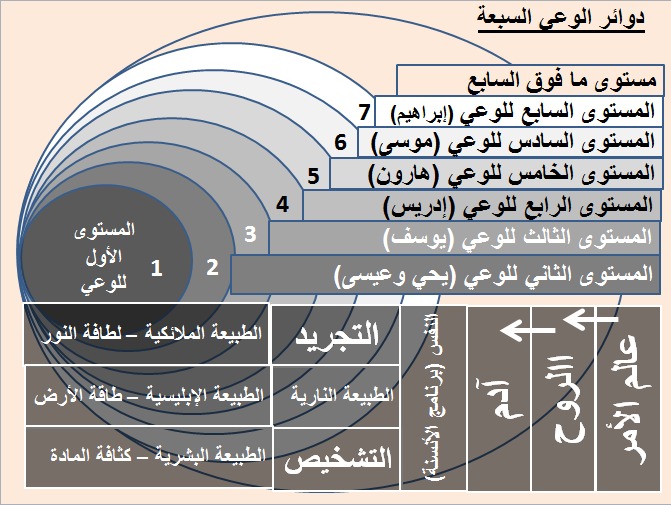

دوائر الوعي السبعة: هيكل الارتقاء الفلسفي

يُقدِّم نموذج دوائر الوعي السبعة تصورًا دقيقًا لبنية الارتقاء المعرفي والروحي للإنسان، إذ يُشَبَّه الوعي بدائرة كبرى تتكوّن من سبع دوائر متداخلة طباقيًا، تبدأ من المركز الداخلي الضيّق، حيث تنشأ البذرة الأولى للإدراك، ثم تتسع تدريجيًا مع كل مستوى نحو الخارج. وكل دائرة تمثّل طورًا من أطوار الوعي، يعبّر عن انتقالٍ من الكثافة إلى اللطافة، ومن الغموض إلى الانكشاف.

________________________________________

المركز: مبدأ الوعي بالجهل

في مركز الدائرة يبدأ الإنسان رحلته من الصفر المعرفي، في حالة من الوعي بالجهل؛ يولد لا يعلم شيئًا، لكنّه يحمل في ذاته قابلية التعلّم والاكتساب. هنا تبدأ مداركه الحسية والشعورية بالعمل، لتشكّل الأساس الذي يُبنى عليه الإدراك. إنّه مستوى البدايات الفطرية حيث يتفاعل الإنسان مع العالم بحدسه قبل وعيه، وبحواسه قبل تفكيره.

________________________________________

التمعرج والاستحقاق: قانون الارتقاء

الانتقال بين الدوائر لا يتحقق بالقفز أو الادعاء، بل بالاستحقاق؛ فكل مستوى من الوعي يتطلب إتمام دروسه قبل تجاوزه.

فالدائرة اللاحقة لا تُفتح إلا لمن وعى حدود السابقة وأتقن قوانينها.

إنّها حركة تصاعدية تُعرف بـ التمعرج — أي ارتقاء الوعي طبقةً بعد طبقة — حيث يشكّل سقف كل دائرة أرضًا للأعلى منها، كما يشكّل الفشل في إدراك دروسها عودةً إلى الأدنى. فالهبوط هنا ليس سقوطًا أخلاقيًا، بل تصحيح مسارٍ معرفيّ يعيد الإنسان إلى حيث ينبغي أن يتعلّم.

________________________________________

مراتب الأنبياء: رموز الوعي النوراني

يقدّم النموذج قراءة رمزية تربط المستويات العليا من الوعي بمقامات الأنبياء، لا بوصفها تدرجًا زمنيًا بل تمثيلًا لمراحل النور والإدراك:

• المستوى السابع: مقام النبي إبراهيم – رمز التوحيد النوراني والانعتاق من عبودية الصورة.

• المستوى السادس: مقام النبي موسى – وعي الشريعة والعقل التشريعي.

• المستوى الخامس: مقام النبي هارون – وعي البلاغ والبيان.

• المستوى الرابع: مقام النبي إدريس – وعي الحكمة والعلم الكوني.

• المستوى الثالث: مقام النبي يوسف – وعي الجمال والرحمة.

• المستوى الثاني: مقام النبيين يحيى وعيسى – وعي الطهارة والنقاء والصفاء القلبي.

أما ما وراء السابعة، فهو المستوى الثامن، مستوى النور المطلق، حيث تذوب الفواصل، وتنصهر الثنائية، وتنكشف وحدة الوجود في وجه الله الواحد الأحد.

وهنا يتحقق المعنى الأعمق لقوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» — فكل دائرة من دوائر الوعي، رغم ظلماتها ونورها، إنما تتحرك في حضرة النور الإلهي، وكلّ سائرٍ فيها في رحلة تمعّرجه النورانية يتجه نحوه وإن لم يدرك ذلك.

________________________________________

الثنائيات الفلسفية: التشخيص والتجريد

يقوم هذا التصوّر على محورين متكاملين يفسّران حركة الوعي بين المادة والروح:

• التشخيص (Embodiment): هو الوعي بالمحسوس والمادي، ميدان "الطبيعة البشرية" وكثافة المادة، حيث يتجسّد الفكر في الصورة ويُختبر في الفعل.

• التجريد (Abstraction): هو الوعي بما وراء المحسوس، مجال "الطبيعة الملائكية" ولطافة النور، وكذلك "الطبيعة الإبليسية" وطاقة الأرض الكثيفة. فالتجريد إمّا أن يكون نورانيًا يرفع بالإنسان، أو أرضيًا يُثقله بقيود النفس.

وبين هذين القطبين يقع الإنسان، ككائنٍ جامعٍ للقطبين معًا، يحمل إمكانية الصعود إلى النور أو الانحدار إلى الظلمة، بحسب اختياره واتزانه بين الصورة والمعنى.

________________________________________

عالم الخلق وعالم الأمر: تكامل الوجود

تكتمل الصورة عبر ثنائية عالم الخلق وعالم الأمر:

• عالم الخلق: هو العالم المادي الظاهر الذي تُدركه الحواس ويخضع لقوانين الزمن والمكان.

• عالم الأمر: هو العالم الغيبي المجرد، الذي يُدرك بالبصيرة والتأمل، حيث تتحرر المعرفة من القيود المادية.

ولا يكتمل الوعي إلا باتحاد العالمين داخل الإنسان، حين يدرك أن المادة ليست ضد الروح، بل مظهرها، وأن الحقيقة الكاملة هي توازن التشخيص والتجريد.

فانفصال الصورة عن المعنى يُنتج الجمود، كما أن انفصال المعنى عن الصورة يُنتج الوهم؛ أما اتحادهما فهو جوهر الوعي الحقّ.

________________________________________

خاتمة: رحلة النور في دوائر الظل

إنّ كل إنسانٍ، في تمعّرجه النوراني، يسير نحو وجه الله، غير أن تفاوت المستويات بين الناس ليس تفاضلًا في القيمة، بل اختلاف في الوعي.

ففي كل دائرة ظلمات ونور ضمن مجاله، ومن تجاوز ظلمات دائرته أدرك أن النور لم يكن غائبًا يومًا، بل كان ينتظر أن يُرى.

وهكذا، حين تكتمل الدائرة الأخيرة، لا يبقى وعيٌ يسعى، بل وعيٌ يشهد، حيث لا دوائر بعد النور، ولا تعدد بعد الواحد.

،أتقدّم بالشكر للأستاذ معتز قواس على الصورة التوضيحية الدقيقة التي جسّدت هذا المفهوم الفلسفي العميق، وشرحت بمستوى بصري راقٍ كل ما تمّ طرحه في هذا المقال بوضوح وجمال

إن البناء المعرفي في الإنسان لا يقوم دفعةً واحدة، بل يتدرّج سلمياً كصعودٍ هندسي متوازن، يُشيَّد كما يُشيَّد البنيان المتين على أسس دقيقة، تُرصّ فيه كل لبنة فكرية وبرغي قيمي ضمن هيكل قادر على مقاومة الزلازل الفكرية والعوامل الخارجية التي تُربك الوعي.

فنحن — في جوهرنا — أبنية معرفية قيد التشكّل؛ غير أن المعرفة التي لا تُثبَّت بقناعةٍ خصبة، تغتذي من التفكّر العميق حتى تبلغ درجة التعقّل، تبقى معرفةً سائبة، لا عقال لها.

وكل معرفة لا يحيطها “عِقال” الوعي الراسخ، تتفلّت وتطفو على سطح الوجود، فتتكدّس فينا معارف عائمة تُثقِل العقل ولا تُنيره.

وحين تتكاثر تلك المعارف غير المتجذّرة، يتحوّل الإنسان إلى “العوام” بالمعنى الفلسفي: كائن يجمع مفاهيم منقوصة وأفكاراً أجوف تُراكم الوهم بدل الفهم.

أما من أتقن بناءه المعرفي، وأثبت معارفه بالتدبر والتفكّر والتعقّل، يصبح ككائن يشبه الذكاء الاصطناعي المتقن: مهما سألتَه، يجيبك بلا عناء، لأن ملفات أفكاره منظمة ومثبتة، وذهنه متماسك قادر على الفهم والتطبيق. هؤلاء هم الذين استحقّوا من الله كما وصفت الآية: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}.

الكفالة في جوهرها مفهومٌ يتجاوز الإطار القانوني أو الاجتماعي إلى أفقٍ روحي عميق، فهي احتضان وضمان وتبنٍ ومسؤولية تكليفيّة، تحمل في طياتها معنى الرعاية والوكالة والحفظ. وقد جسّد القرآن الكريم هذا المعنى في نموذجين متباينين: كفالة زكريا لمريم حيث تحوّلت الكفالة إلى حضانةٍ روحية أنبتت روحًا صافية في بيئة إيمانية، مقابل تكفّل بيت فرعون بموسى حيث كانت الكفالة البشرية مجرد ظرفٍ تاريخي لم يُغيّر من حقيقة الباطن ولا من جوهر الاصطفاء. ومن هنا يتضح أن الكفالة البشرية مرآة اجتماعية تختبر صدق النفس: إمّا أن تثمر نقاءً وصعودًا، أو تكشف زيفًا وانحدارًا، بينما الكفالة الإلهية تبقى إحاطة مطلقة لا تحدّها شروط.

وتشخيصيًا، تفعيل الكفالة الإلهية في حياتنا ليس انتظارًا سلبيًا للقدر، بل هو فعل وجودي مزدوج: أن نستودع الأمر لله بصدق النية، وأن نتحرك في الواقع حاملين الطمأنينة بأن الضامن هو الحق. فكما أن مريم استودعت نفسها لله، وأم موسى ألقت رضيعها في اليم وهي مطمئنة إلى وعد الله، كذلك من يسلّم أمره لله يجد أن الله حسبه، أي كافيه وواقيه ومُتمّ أمره، فيتحول الخوف إلى ثقة، والعجز إلى طاقة، واللايقين إلى يقين راسخ.

وتجريديًا، الكفالة الإلهية هي التقاء الحرية بالاعتماد: أنت تفعل وتختار، لكنك تفعل في فضاءٍ مؤمَّن بالضمان الإلهي؛ فالله لا يصادر قرارك، بل يحيطك بما يجعل قرارك يُثمر. وحين نقول «نِعم المولى ونِعم الوكيل» فنحن لا نعلن استسلامًا بلا حركة، بل نؤكد أن الحماية المطلقة لا تنفصل عن مسؤوليتنا في الفعل، وأن من يستودع أمره لله يكفيه الله بما لا تبلغه طاقات البشر.

التعليقات:

لا توجد تعليقات بعد.