يظهر التقاطع البنيوي بين فلسفة هاشم نصّار وبعض الطروحات العلمية الحديثة في فهم الوعي باعتباره بُنية أولية تتجاوز التفسير المادي الصرف. فالتجريد، كما يصوغه نصّار، ليس نشاطًا ذهنيًا ثانويًا ولا قيمة مضافة للوجود المادي، بل مستوى أصيل من الوعي يمنح التشخيص معناه ويحدّد وجهته. وهذا التصور الذي يضع البعد اللامادي في موقع تأسيسي يجد صداه في عدد من النماذج الفيزيائية المعاصرة، ومنها طرح ماريا سترومي التي تعتبر الوعي حقلًا كونيًا مستقلًا يتفاعل مع الدماغ دون أن يُختزل فيه.

يتعامل كلا التصورين مع الجسد أو الدماغ كوسيط لتمثّل الوعي وليس كمنشأ له؛ فالتشخيص عند نصّار ليس خالق التجريد، بل مجال ظهوره، تمامًا كما يُفهم الدماغ في نظرية سترومي كمنظّم لترددات وعي أوسع وأقدم من الكائن البيولوجي. بهذا المعنى، يصبح الوعي الفردي نمطًا خاصًا داخل منظومة أعمّ، سواء سُمّيت في الفلسفة «تجريدًا» أو في الفيزياء «حقلًا كونيًا».

كما يتلاقى الجانبان في اعتبار أن المعنى ليس ظاهرة طارئة أو مشتقة من المادة، بل خاصية أصيلة للوعي ذاته. فالتجريد عند نصّار يمارس دوره في إضفاء الاتجاه والقيمة على الفعل الإنساني، في حين تشير سترومي إلى بُنى معلوماتية–معنوية كامنة في حقل الوعي لا يمكن تفسيرها بالكامل عبر التفاعلات العصبية. هذا الانسجام البنيوي يسمح بقراءة فلسفة نصّار ضمن سياق أوسع يتجاوز الثنائية التقليدية بين العلم والروح، ويجعلها قابلة للتفاعل مع الاتجاهات العلمية التي تعيد للوعي مكانته كعنصر تأسيسي في الطبيعة.

ولا يعني هذا التطابق بين الفلسفة والفيزياء، بل يدلّ على إمكان بناء جسر مفاهيمي يجمع بين المعنى والقانون العلمي دون خلط المنهجين. فالتجريد يمكن النظر إليه بوصفه المستوى الإنساني لفعالية الوعي الكوني كما تُشير إليه بعض الطروحات الحديثة، ما يمنح فلسفة نصّار أفقًا علميًا مكمّلًا، ويجعل الطروحات العلمية قادرة على التوسّع نحو فهمٍ أعمق للوعي يتجاوز الاختزال المادي التقليدي.

تمهيد

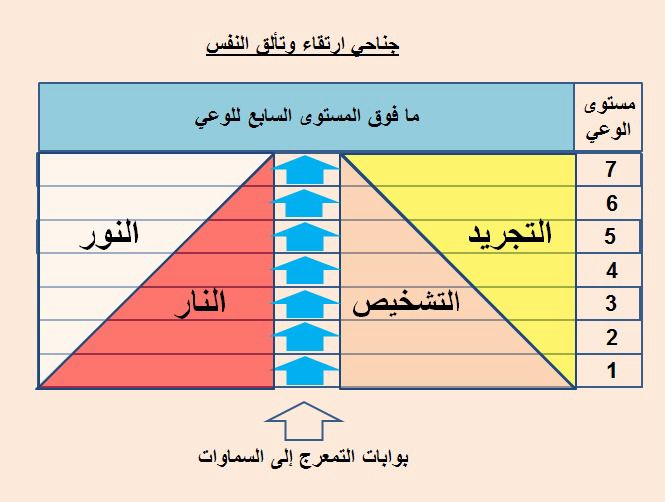

يتكوّن الوجود الإنساني، وفق منهج التشخيص والتجريد، من بُعدين متداخلين ومتفاعلين: البُعد الجسدي التشخيصي، والبُعد النفسي التجريدي.

فالجسد يمثّل المجال المادّي المحسوس، ويحتوي على الأجهزة الحسيّة التي تستقبل آثار العالم التشخيصي: أصوات، روائح، صور، ملمس… إلخ. أما النفس، فهي مجال المفاهيم والمعاني، وفيها تتم عمليات الإدراك العقلي، والتأويل، والتخيّل، والشعور، وهي بذلك تستقبل معطيات العالم التجريدي.

وتتشكّل المعرفة الإنسانية من تفاعل هذين البُعدين؛ فالمعرفة الحسية تأتي من الجسد وأجهزته، بينما تنشأ المعرفة المفهومية من العمليات العقلية للنفس. واتحاد هاتين المعرفتين هو ما يكوّن تجربة الإنسان وفهمه للعالم من حوله.

أولاً: طبائع التكوين الإنساني

يبيّن منهج التشخيص والتجريد أن الإنسان مركّب من مجموعة من الطبائع تتفاعل في داخله، ويتصدّرها بعدان رئيسيان:

١- الطبيعة الطينية: وهي البُعد الإنساني المادي التشخيصي، وتمثّل ما ينتمي إلى عالم الحضور الجسدي.

٢- الطبيعة النارية: وهي البُعد المرتبط بالجانب الجنيّ، والمعبّر عن الطاقة، وسرعة التأثر، وقدرة التشكّل.

ويتحقق التوازن الإنساني عندما تخضع الطبيعة النارية للطبيعة الطينية، أي حين تُطوَّع الطاقة المتفلّتة لصالح البنية التشخيصية الراسخة. ومن هذا الاندماج بين الإنس والجن يتكوّن الكائن الذي نسمّيه إنسانًا؛ أي (إنسجانًا) وفق القراءة المفهومية التي ترى الإنسان وحدة وجودية تجمع بين البعدين المادي والناري، بين إنسيّ من معشر الإنس وجِنيّ من معشر الجن.

ثانيًا: بوابات السحر في البنية الإنسانية

يظهر مفهوم السحر ، وفق هذا الإطار، على مستويين معرفيين:

1. السحر التشخيصي (المادي): وهو كل تأثير سحري يتم عبر المادة: أعشاب، مركبات كيميائية، تفاعلات فيزيائية، أو أدوات محسوسة. هذا النوع يوجّه أثره مباشرة إلى الجسد، وقد ينعكس، بصورة ثانوية، على النفس إذا أثار خوفًا، أو قلقًا، أو تصوّرات معيّنة.

2. السحر التجريدي (المعرفي–الطاقي): وهو السحر الذي يعمل من خلال المفاهيم والمعاني والرموز، أي عبر الأفكار، والبرمجيات العقلية، والصدمات النفسية، والرسائل الإيحائية. وهذا النوع يؤثر مباشرة في النفس، وقد ينعكس على الجسد بواسطة أعراض نفسجسدية.

ويتبيّن من ذلك أن الإنسان قابل للتأثر عبر بوابتين: الحسّ والفكر، التشخيص والتجريد. وفي كثير من الحالات، يكون السحر التجريدي أكثر انتشارًا لأن بابه الرئيس هو الاعتقاد وما يحمله الفرد من تصوّرات مسبقة حول السحر نفسه.

ثالثًا: طرق العلاج وفق طبيعة السحر

1. علاج السحر التشخيصي (المادي): هذا النوع يعالج بمواد من جنسه؛ أي بمضادات مادية تعمل على تفكيك المادة السحرية أو تحييدها، ومن خلال فهم تركيبها الكيميائي والفيزيائي، ومعالجة آثارها على الجسد مباشرة.

2. علاج السحر التجريدي (المعرفي–النفسي): يعدّ هذا النوع الأخطر لأنه يتسلّل عبر المعنى والاعتقاد لا عبر المادة. وعلاجه يتم من خلال تصحيح التشوهات المعرفية وإعادة بناء التمثّلات الذهنية، وإصلاح البوابات العقلية المنكسرة التي تسمح بدخول الفيروسات المعرفية، ومضادات الفيروسات الطاقية، أي تعزيز البُنى النفسية ورفع مناعة الوعي.

ملاحظة مهمة

قابلية الإنسان للتأثر بالسحر التجريدي تعتمد على مدى استعداده النفسي. فكلما ازداد إيمانه بفعالية السحر وقدرته، ازداد تأثره به. بينما من لا يؤمن به إطلاقًا، ولا يحوي في عقله ملفات مفهومية عنه، يكون محصّنًا معرفيًا من تأثيره، ولو بلغ السحر ذاته أعلى مستوى من القوة.

فالاعتقاد هنا يعمل كمفتاح تشغيل للتأثير التجريدي.

خاتمة

تُظهر قراءة السحر وفق فلسفة التشخيص والتجر أنه ليس مجرد ممارسة غيبية، بل هو بنية تأثير يمكن أن تعمل عبر المادة أو عبر المعنى. وتتحدد قوة هذا التأثير بحسب طبيعة الإنسان نفسه: مادته، ووعيه، وصورته الذهنية عن العالم.

وبذلك يصبح فهم السحر، لا بوصفه خرافة ولا بوصفه مسلّمة، بل بوصفه آلية تأثير تعمل ضمن العالم التشخيصي والتجريدي، خطوة أساسية نحو تحرير الإنسان من الخوف، وتعزيز صلابته النفسية، وتحصين بوابات وعيه

منذ سنوات عملي في الاستشارة الفلسفية، كنتُ دائمًا أبحث عن منهج معرفي ومنظومة فكرية تساعدني في فهم الإنسان بشكل أكثر عمقًا وشمولًا. ورغم خلفيتي الأكاديمية في الفلسفة، بقي السؤال الجوهري مفتوحًا: كيف أُجسّر الهوة بين التفكير الفلسفي المجرد وبين المشكلات اليومية الواقعية للإنسان؟

وجدتُ الإجابة حين تعرّفتُ على فلسفة التشخيص والتجريد كما طرحها الدكتور هاشم نصّار في مشروعه الفلسفي (الأبعاد السبعة). لم تكن مجرد نظرية، بل أداة عملية جعلتني أعيد تشكيل طريقة النظر إلى الإنسان وإلى عملي الاستشاري من جذوره.

أولًا: التشخيص والتجريد في جلساتي الاستشارية

في كل جلسة أجريها، أواجه جانبين من الإنسان:

1. الجانب المُشخّص: سلوكيات واضحة، مشكلات نفسية أو فكرية ظاهرة، معاناة مرتبطة بظروف اجتماعية أو شخصية

2. الجانب المُجَرَّد: قيم عليا، معنى الحياة، بحث عن الحرية، الكرامة، والغاية الوجودية.

كانت الفلسفة التقليدية تميل إلى التجريد، بينما العلاج النفسي التقليدي يميل إلى التشخيص. لكن فلسفة الدكتور هاشم نصّار أعطتني ميزانًا يجمعهما.

أصبحتُ أرى العميل في مستويين:

مشكلة محسوسة تحتاج ضبطًا، ومعنى عميق يحتاج اكتشافًا.

هكذا يتحول الحوار من مجرد حل أزمة، إلى إعادة تشكيل رؤية الإنسان لذاته ووجوده.

ثانيًا: الأبعاد السبعة وتعدد الحيوات

من خلال مفهوم الأبعاد السبعة، تعلمتُ أن الإنسان ليس مجرد تجربة راهنة، بل نسيج من الحيوات والخبرات والطبقات الوجودية. لذلك حين أستمع إلى شخص يعاني صراعًا داخليًا، لا أتعامل معه كمشكلة منفصلة، بل كرواية ممتدة عبر الزمن، لها جذور وتراكمات ومعانٍ تتجاوز اللحظة.

هذا الفهم جعلني في الجلسات أبتعد عن الحكم السريع، وأفسح مجالًا لتأمل الخبرات الماضية، أساعد العميل على إعادة تأويل قصته الوجودية بعين أكثر وعيًا.

ثالثًا: ماذا أضافت لي هذه الفلسفة عمليًا؟

تحوّلت الجلسة من معالجة أعراض، إلى تنوير الوعي الوجودي. وأصبحت أستند إلى منهج متكامل يجمع بين الفلسفة والدين والتحليل النفسي والوجودي. وصار بإمكاني نقل المتلقي من مستوى السؤال (ماذا أفعل؟) إلى سؤال (من أنا؟ ولماذا أفعل؟).

اكتسبت لغة جديدة تساعدني في التواصل مع الباحثين عن المعنى، مهما كان منطلقهم الفكري والديني.

رابعًا وأخيرًا: لماذا أكتب هذا اليوم؟

لأقول إن مشروع الدكتور هاشم نصّار ليس مجرد تنظير فلسفي، بل أحد أكثر المشاريع الفكرية تأثيرًا في قدرتنا على فهم الإنسان العربي وإعادة بناء وعيه.

لقد قدّم لنا نموذجًا قادرًا على استعادة التوازن المفقود بين الدين والفكر، بين الصورة والمعنى، بين الواقع والمقصد.

وأنا اليوم، في عملي ومع كل من ألتقيهم، شاهدت أن هذه الفلسفة ليست فقط أداة فكرية، بل منهج تغيير حقيقي يلامس العمق الإنساني، ويعيد للإنسان القدرة على أن يرى نفسه داخل الوجود، لا مجرد رقم في المجتمع..

تحتلُّ فلسفة التشخيص والتجريد عند الدكتور هاشم نصّار مكانة مميزة في المشهد الفكري المعاصر لأنها لا تكتفي بالتصنيف الثنائي الجاف، بل تقترح منهجًا حيويًّا للتعامل مع الإنسان والدين والعلم والمعرفة، بصورة تُنظّم الواقع، وروح تُنقذ المعنى.

يأتي التشخيص كصورة تحفظ النظام، والتجريد روح تحفظ المعنى. لا نظام بلا معنى، ولا معنى بلا نظام. وهنا تكمن أهمية فلسفة التشخيص والتجريد عند الدكتور هاشم نصّار؛ جسر بين القرآن والعلوم والفلسفة، بين الحرف والغاية، بين واقعنا الحسي وعمقنا القيمي.

ما يميّز إسهام الدكتور هاشم نصّار:

أولًا: ثنائية وظيفية لا صراعية. حيث أنه لا يعرض فلسفة ثنائية التشخيص والتجريد على أنها صراع، بل كتكامل، التشخيص (الصورة، النظام، السلوك)، والتجريد (القيم، المقاصد، المعنى). هذا يحوّل أي جدل ثنائي إلى مساحة للحوار البنّاء.

ثانيًا: جسر بين التفسير الديني والتحليل العلمي، حيث أنه يطرح قراءة للقرآن ليست حرفية محضة ولا مجردة خالصة، بل قراءة تتحرّك بين الحرف والمعنى وتستعين بالتشخيص لفهم التطبيق وبالتجريد للحفاظ على المقاصد.

ثالثًا: تطبيقية فلسفية واضحة، وتُطبق الثنائية على مجالات عملية: التشريع، اللغة، الإدارة، العلوم. ما يجعل الفلسفة قابلة للتحويل إلى سياسات، نصوص تشريعية، أو أدوات تحليلية للنقد الاجتماعي.

رابعًا: نظرية الأبعاد السبعة وتعدد الحيوات. إن إدراج مشروع الأبعاد السبعة يوسع النظرية إلى تصور متعدد الطبقات للوعي. الإنسان يعيش تجارب متراكمة (تعدد حيوات) تربط التجسّد بالمعنى عبر التشخيص والتجريد.

خامسًا: إعادة التوازن بين المعرفة والأخلاق. مواجهة إشكالية العلم بلا قيم عبر ربط المنهج التجريبي ببُعد مقاصدي أخلاقي، ما يعيد للمعرفة طابعها الإنساني

قليلة هي الفلسفات التي تلامس جوهر الفعل الإنساني كما فعل الدكتور هاشم نصّار في تفريقه الدقيق بين الإرادة والمشيئة

فهو لا يتحدث عن مجرد فعلٍ إرادي بسيط، بل عن بنية وجودية مركبة تتداخل فيها المعرفة، والذاكرة، والمسؤولية، والزمن.

وبهذا، يعيد نصّار صياغة العلاقة بين الإنسان وذاته، فيجعل الحرية ليست لحظة طارئة، بل نظامًا تراكميّا ناتجًا عن تاريخٍ من الإرادات المتعاقبة.

في المقابل، تمثل فلسفة نيتشه اتجاها آخر لفهم الإرادة، بوصفها قوة كونية متفجرة لا تخضع لأي قيد أخلاقي أو معرفي.

غير أن هذه المقارنة لا تُضعف طرح نصّار، بل على العكس، تُبرز عمقه وفرادته في ربط الإرادة بالوعي والمشيئة بالمسؤولية.

أولًا: الإرادة عند نصّار — القصد الواعي للفعل

الإرادة عند هاشم نصّار ليست نزوة نفسية ولا دافعًا غريزيا، بل قصد واع للفعل المباشر.

هي لحظة الالتقاء بين الفكر والعمل، بين المعرفة والقرار.

الإرادة بهذا المعنى هي الوجه النوراني للحرية، إذ لا تتحقق الحرية إلا عبر وعي الإنسان بالفعل الذي يريد إنجازه.

إنها فعل صادر عن الذات العارفة، لا عن الانفعال أو الغريزة.

فمن خلال الإرادة، يختبر الإنسان حدود قدرته ويؤسس مسؤوليته الأخلاقية.

ولهذا فهي عند نصّار ليست طاقة عمياء كما في التصورات الغريزية، بل طاقةٌ مضبوطة بالمعرفة، ومنضبطة بالوعي.

ثانيًا: المشيئة — الذاكرة العميقة للإرادة

أما المشيئة فهي المفهوم الذي يمنح فلسفة نصّار عمقها الاستثنائي.

فهي ليست فعلا آنيا، بل النتيجة التراكمية لكل إراداتنا السابقة.

هي ذلك المستوى غير الواعي الذي يعمل فينا، ويعيد توجيه أفعالنا وفق ما راكمناه من قراراتٍ وخياراتٍ متكررة.

إنها تشبه (البرنامج الداخلي) للإنسان، لكنها ليست حتمية مغلقة، لأننا نحن من كتبنا شفراتها عبر إراداتنا الماضية.

من هنا تأتي مسؤوليتنا الكاملة عنها:

فما يبدو اليوم سلوكا عفويا، هو في الحقيقة نتاج قرارات قديمة صنعناها بوعينا، ثم تركناها تتحوّل إلى طبيعة ثانية فينا.

بهذا التصور، تصبح المشيئة عند نصّار ذاكرة الوعي، ودفتر التاريخ الداخلي للفعل الإنساني، حيث تُسجل كل الإرادات السابقة بدقّة وشفافية.

إنها ليست نقيض الحرية، بل امتدادها في الزمن

ثالثًا: نيتشه ومحدودية إرادة القوة

في المقابل، يرى نيتشه أن الإرادة هي قوة الحياة نفسها، اندفاعها الأبدي نحو التفوق والتجاوز، دون مرجعية أخلاقية أو معرفية.

إنها طاقة غريزية متفجرة، تسعى إلى القوة من أجل القوة.

لكن هذا الفهم، رغم بريقه الثوري، يبقى أحادي البعد:

فهو يلغي الوعي لصالح الغريزة، ويقصي الذاكرة لصالح الحاضر الدائم، ويتجاهل البعد الأخلاقي والزماني للفعل.

فـإرادة القوة عند نيتشه قد تنتج بطلا خارقًا أو مبدعا حرا، لكنها تسحب من الإنسان وعيه بمسؤوليته التاريخية.

إنها إرادة بلا ذاكرة، بلا ضمير، بلا توازن بين الاندفاع والتبصر.

بينما عند نصّار، لا تكون الإرادة فعلا حرا إلا إذا كانت متصلة بالمعرفة، ومؤسسة على وعيٍ تراكميّ بالماضي.

رابعًا: تفوّق فلسفة نصّار — من القوة إلى الوعي

هنا تتجلى فرادة الطرح النصّاري:

فهو لا ينفي الطاقة الحيوية في الإنسان كما يفعل بعض الفلاسفة العقلانيين، ولا يتركها بلا ضابط كما يفعل نيتشه.

بل يُدرجها في منظومةٍ من الوعي، والذاكرة، والمسؤولية.

المشيئة ليست قيدا على الحرية، بل فضاؤها الواسع، لأنها تذكّر الإنسان بأن حاضره امتدادٌ لاختياراته.

إنها تضعه في علاقة مستمرة مع ذاته عبر الزمن، فلا ينسى ولا يتنصل، بل يفهم نفسه ككائن يصنع مصيره بإرادته، ويُعيد تشكيله بمشيئته.

بهذا المعنى، يمكن القول إن فلسفة نصّار تجاوزت نيتشه:

ففي حين جعل نيتشه من الإرادة قوة بلا ذاكرة، جعلها نصّار ذاكرةً حية للوعي.

وفي حين حرّر نيتشه الإنسان من الأخلاق، حرّره نصّار داخل الأخلاق أي داخل مسؤوليته عن فعله.

اخيرا يمكن القول ما يلي

تضعنا فلسفة الدكتور هاشم نصّار أمام رؤية جديدة للحرية الإنسانية:

الحرية ليست رفض القيود فقط، بل وعيٌ بالتاريخ الداخلي الذي صنع تلك القيود.

ليست انطلاقًا أعمى نحو القوة، بل سيرٌ حكيم في ضوء المعرفة، يوازن بين الفعل والذاكرة، بين الوعي والمشيئة.

وبهذا المعنى، تتجاوز فلسفة نصّار النزعات الغريزية التي بشّر بها نيتشه، لتؤسس لرؤية أكثر إنسانية ونضجًا،

رؤيةٍ ترى الإنسان لا كمجرّد كائن يسعى إلى التفوق، بل ككائنٍ يدرك ذاته عبر تراكم إراداته، ويخلق حريته من وعيه بماضيه.

فالإرادة عند نصار ليست اندفاعا نحو القوة، بل ارتقاءٌ نحو المسؤولية،

والمشيئة ليست قيدًا على الفعل، بل الذاكرة التي تحفظ.

تمهيد

إن الفكر السلفي، في جوهره، محاولة للبحث عن الأمان في مواجهة قلق الحاضر. فالعقل الذي يخشى المجهول يعود إلى الماضي، يلوذ به، ويجعل منه معيارًا للحقيقة والمعنى. لكن حين يتحول هذا الميل الطبيعي إلى موقف فكري مطلق، يصبح الماضي سجناً لا ملاذًا، ويغدو الإنسان أسيرًا لصورة منتهية للعالم، في حين أن الوجود بطبيعته مفتوح على التحول والتجدد.

الفكر السلفي، بهذا المعنى الواسع، لا يخص دينًا بعينه أو مذهبًا بعينه، بل هو نزعة عقلية وروحية يمكن أن تظهر في الدين، أو الفلسفة، أو الأيديولوجيا. هو الميل إلى اعتبار (الذين سبقونا) هم الأصل الذي لا يُمسّ، وأن الحقيقة قد قيلت، وأن دورنا ينحصر في التفسير والتكرار لا في الإبداع والاكتشاف.

لكن الوجود الإنساني لا يقبل الجمود، لأنه حركة دائمة بين ما كان وما يمكن أن يكون. الإنسان، كما يقول كيركغارد، هو مشروع لا يكتمل إلا بالاختيار الحر. والفكر السلفي، في المقابل، ينفي هذه الحرية عبر تحويل الإنسان إلى ظلٍّ لماضٍ مثالي، فيعيش الفرد على هامش ذاته، غريبًا عن واقعه، ومغتربًا عنإمكانياته.

إن أعظم ما يُفقده الفكر السلفي للإنسان هو القدرة على التساؤل. فحين تتحول الإجابات القديمة إلى يقين مطلق، يُغلق باب السؤال، وتُطفأ جذوة الفكر. يصبح الوعي مجرد إعادة للوعي القديم، لا لقاءً حقيقيًا مع الوجود. ولهذا، فإن أزمة الفكر السلفي ليست معرفية فقط، بل وجودية؛ لأنه يقتل إمكانية الإنسان في أن يكون حاضرًا في ذاته وزمنه.

ليست الدعوة إلى التحرر من السلفية دعوة إلى نسيان التراث، بل إلى إعادة بنائه داخل الحاضر. فالماضي ليس سلطةً بل تجربة، وليس نموذجًا للإعادة بل مادةً للفهم. وكما يشير كيركيغارد في مفهون التكرار، أي إعادة بناء الماضي وفق وعي الحاضر. والوفاء الحقيقي للسابقين لا يكون بتقليدهم، بل بتجديد روحهم فينا، كما قال نيتشه: “الأوفياء حقًا للأساتذة، هم الذين يتجاوزونهم”. إن الفكر الذي يقدّس الماضي يخون الحاضر، والفكر الذي يرفض الماضي يخون الذاكرة؛ أما الفكر الحي فهو الذي يجعل من الماضي جسراً نحو المستقبل، لا جدارًا يحجبه.

القراءة الأولى: الفكر السلفي، قراءة سيكولوجية في آلية الهروب من قلق الوجود

ليس الفكر السلفي ظاهرة فكرية فحسب، بل هو نمط في الوعي الإنساني يتكرر كلما ضاق الإنسان بقلقه الوجودي أو فقدَ بوصلته أمام تحولات الزمن. فحين يتهدد الإنسان غموضُ الحاضر، ويغيب المعنى، يلوذ بالماضي لا كمجرد ذاكرة، بل كملاذ نفسي يختبئ فيه من رعب التبدّل.

وهكذا يصبح الفكر السلفي، بمعناه الواسع الذي يشمل الدين والفلسفة والأيديولوجيا، آلية دفاع نفسية أكثر منه خيارًا معرفيًا، لأنه يُعطي للعقل راحة اليقين مقابل عناء التساؤل، ويُسكّن اضطراب النفس بوهم الثبات في عالم لا يعرف إلا التحول.

أولًا: الخوف من المجهول والحاجة إلى اليقين

يولد الفكر السلفي من رحم القلق الوجودي. فالعقل الإنساني يضيق أمام المجهول، ويسعى دومًا إلى أنساق مغلقة تحميه من الارتباك. في هذا الإطار، يصبح الماضي منطقة الأمان التي تمنح النفس شعورًا بالثبات، لأن كل ما هو قديم يبدو مكتملًا، واضحًا، مأمونًا. ومن هنا، فإن التمسك بالماضي هو في جوهره بحث عن اليقين في وجه العدم، واستجابة لغرائز النفس التي تكره الشك وتخاف من الانفتاح على المجهول. إنها محاولة لاستبدال سؤال (من أكون؟) بإجابة جاهزة: (أنا كما كانوا)، أي تعريف الذات من خلال الآخر الذي رحل.

ثانيًا: الهروب من الحرية والمسؤولية

الحرية، كما يراها سارتر، ليست منحة، بل عبء، لأنها تجعل الإنسان مسؤولًا عن وجوده. وهنا يتدخل الفكر السلفي ليخفف عن النفس هذا العبء، فيقدّم نموذجًا فكريًا مكتملًا، لا يحتاج إلا إلى الاتباع. إنها راحة الطاعة مقابل قلق الاختيار. فالإنسان السلفي لا يخاف من الخطأ بقدر ما يخاف من أن يكون حرًّا، لأن الحرية تضعه وجهًا لوجه أمام مسؤوليته عن ذاته، بينما الاتباع يتيح له أن يعيش بلا ذنب فكري، مستظلًا بظل سلطة الماضي.

ثالثًا: التماهي مع السلطة والتعويض عن الضعف

من منظور التحليل النفسي، التمسك بالرموز القديمة هو نوع من التماهي مع السلطة الأبوية. حين يشعر الإنسان بالعجز أو التفكك، يبحث عن صورة الأب الكامل الذي يمنحه القوة والاتساق. في الفكر السلفي، يتحول هذا الأب إلى الأسلاف أو الآباء الفكريين، فيذوب الفرد فيهم ليحتمي من هشاشته. وهكذا يخلق الفكر السلفي تماهيًا نفسيًا مع رموز الماضي، ليعوّض به عن شعور النقص، فيُغلف تبعيته بقداسة، وضعفه بإيمان، وركوده بحجة الوفاء للأصل.

رابعًا: الحنين كآلية دفاعية ضد التمزق

يصف يونغ الحنين إلى الماضي بأنه "عودة رمزية إلى الأمّ الكبرى"، أي إلى الحالة الأولى من الأمان الوجودي. والفكر السلفي، بهذا المعنى، هو العودة النفسية إلى الرحم، إلى الحالة التي كانت فيها الذات متماهية مع الكل، قبل أن تنفصل وتواجه قلق الاستقلال. لكن هذا الحنين يتحول إلى انغلاق مرضي حين يرفض الإنسان النضوج، ويصرّ على البقاء في رحم الماضي، رافضًا مواجهة واقع الوجود ومخاطره.

خامسًا: إنكار الزمن وإيهام الخلود

التمسك المطلق بالماضي هو شكل من أشكال إنكار الزمن. فالزمن، بمعناه الفلسفي، يذكّر الإنسان بفنائه، وتغيره، ونقصه. أما الفكر السلفي، فيعِدُهُ بالثبات، بالدوام، وبالمشاركة في حقيقة أزلية لا تمسها التحولات. وهكذا يصبح الانتماء إلى السلف مخدرًا ضد الوعي بالفناء، ووسيلةً لسرقة لحظة من الخلود وسط صيرورة الوجود. إنه نوع من الميتافيزيقا النفسية التي تحاول تثبيت العالم في لحظة مثالية كي تهرب من مأساة الزمن.

خاتمة القراءة الأولى

يتجذر الفكر السلفي في النفس الإنسانية لأنه يخاطب أعمق حاجاتها: الأمان، واليقين، والانتماء. لكنه، في الوقت ذاته، يجمّد طاقتها على الإبداع والتحول. فالإنسان الذي يخاف من أن يخطئ، يحرم نفسه من أن يكون.

إن تجاوز السلفية لا يعني نكران الماضي، بل تحرير العلاقة معه؛ أن نستلهم لا أن نستنسخ، أن نعيد قراءة التراث بوصفه تجربة إنسانية لا سلطة مطلقة. فالحياة لا تنبع من التكرار، بل من القدرة على التجدد. والماضي، حين يُستعاد كروح لا كقيد، يتحول من سجنٍ للوعي إلى جسرٍ نحو الوعي ذاته.

القراءة الثانية: تفسير تجذّر الفكر السلفي في ضوء سيكولوجية التفكير الإنساني من خلال مجموعة آليات نفسية ومعرفية متشابكة:

1. حاجة الإنسان إلى اليقين:

العقل البشري يميل بطبعه إلى تجنّب الغموض واللايقين، فالتاريخ والموروث يقدّمان له شعورًا بالأمان والثبات في عالم متغيّر. لذلك يجد الفرد في الفكر السلفي منظومة مغلقة توفر إجابات جاهزة تخفّف من قلق الوجود.

2. آلية الهوية والانتماء:

الفكر السلفي يمنح الفرد شعورًا بالانتماء إلى جماعة متجانسة تملك الحقيقة. هذه الهوية الجمعية تُعوِّض عن ضعف الهوية الفردية، وتوفّر إحساسًا بالقداسة والتميز.

3. التحيّز المعرفي (التحيز التأكيدي):

الإنسان يميل إلى تصديق ما يوافق معتقداته السابقة وتجاهل ما يخالفها. ومن هنا، يصبح الفكر السلفي بنية مغلقة ذاتية التغذية؛ فهي لا تبحث عن الجديد، بل تؤكد القديم.

4. الخوف من الحرية:

الحرية الفكرية تتطلب مسؤولية وجرأة في مواجهة المجهول. بينما السلفية تقدّم نموذجًا مريحًا: اتبع تُعفَ من الحيرة. فهي استجابة دفاعية ضد القلق الوجودي الذي تسببه حرية الاختيار.

5. النمط التربوي والتنشئة السلطوية:

المجتمعات التي تقوم على الطاعة أكثر من الحوار تُنتج عقولًا سلفية في بنيتها النفسية، لأن الطفل يتعلم أن الحقيقة تُتلقّى من السلطة لا تُكتشف بالعقل.

6. الحنين إلى الأصل والنقاء:

سيكولوجيًا، لدى الإنسان نزعة إلى استعادة الفردوس المفقود أو حالة الصفاء الأولى. الفكر السلفي يغذّي هذا الحنين من خلال وعدٍ رمزي بالعودة إلى زمن مثالي خالٍ من الفساد.

خاتمة القراءة الثانية

يتجذر الفكر السلفي في النفس الإنسانية لأنه يخاطب أعمق حاجاتها: الأمان، واليقين، والانتماء. لكنه، في الوقت ذاته، يجمّد طاقتها على الإبداع والتحول. وتجذّر الفكر السلفي في النفس الإنسانية ليس مجرد ظاهرة فكرية، بل هو نتاج تفاعل عميق بين حاجات النفس وبنى الوعي. فهو يولد من الخوف من المجهول، ويترسخ في الحاجة إلى الانتماء، ويستمد قوته من التحيزات التي تغلق العقل عن التساؤل. ومع مرور الزمن، يتحول من موقف دفاعي إلى نظام وجودي يوجّه إدراك الإنسان للعالم ويعيد تشكيل وعيه بذاته.

فالفكر السلفي، في جوهره، يعكس رغبة الإنسان في الثبات داخل عالم متغيّر، ومحاولة لتعليق الزمن عند لحظة مثالية يتخيلها كملاذ من قلق الوجود. لكنه، بهذا الثبات المتخيّل، يجمّد إمكانات الإنسان على النمو، ويحوّل الطمأنينة إلى جمود، واليقين إلى قيد.

إن تجاوز هذه البنية لا يكون بمحاربتها، بل بفهم دوافعها النفسية، وتحرير الطاقة الخفية التي تختبئ وراء حاجتنا إلى الأمان. فحين يدرك الإنسان أن البحث عن الحقيقة أعمق من التمسك بالماضي، وأن الحرية ليست خطرًا بل نضوجًا، يبدأ الوعي بالتحرر من دائرة السلفية نحو أفق الفكر الحيّ، الفكر الذي يسكن الزمن لا يهرب منه، ويصنع المعنى لا يرثه.

القراءة الثالثة: تفسير سيكولوجي لتجذّر الفكر السلفي في النفس الإنسانية، يربط بين ديناميات العقل البشري والحاجة الوجودية للأمان والمعنى:

التفسير السيكولوجي لتجذّر الفكر السلفي

الفكر السلفي، حين يُنظر إليه نفسيًا، ليس مجرد موقف فكري أو عقائدي، بل هو آلية نفسية دفاعية تتجذر في أعماق الإنسان كلما واجه قلقًا وجوديًا أو غموضًا في المعنى. فالعقل البشري بطبيعته لا يحتمل الفوضى، بل يسعى دومًا إلى النظام، واليقين، والاستقرار. ومن هنا، ينشأ الميل السلفي كاستجابة نفسية وجودية لمواجهة اضطراب الزمان وتبدّل القيم.

1. الخوف من المجهول والحاجة إلى اليقين

الإنسان كائن قلق، كما وصفه هايدجر وسارتر. وعندما يعجز عن فهم الحاضر أو التنبؤ بالمستقبل، يلجأ إلى الماضي كمصدر للأمان. في الماضي، يجد العقل نموذجًا منظمًا وثابتًا، يعيد إليه شعور السيطرة. ومن ثم، يصبح الفكر السلفي دواءً للقلق أكثر من كونه رؤية للعالم. فالتمسك بالموروث هو في جوهره تمسك باليقين، واليقين، في علم النفس الوجودي، وظيفة دفاعية ضد رعب اللامعنى.

2. الكسل المعرفي والخوف من الحرية

الحرية الفكرية تضع الإنسان أمام مسؤولية الاختيار، وتجعله في مواجهة ذاته. وهذا ما تهرب منه النفس عادة، لأنها تفضل الطمأنينة على المخاطرة. والفكر السلفي يقدّم لها معادلة سهلة: اتبع ولا تتعب.. فيُعفي الفرد من عناء البحث، ويمنحه هوية جاهزة، ومعنى محددًا، وإجابات نهائية. وهكذا تتحول الطاعة الفكرية إلى وسيلة للهروب من قلق الحرية.

3. آلية الإسقاط والتماهي مع السلطة

من منظور التحليل النفسي، كثير من السلفيين يمارسون الإسقاط، أي يلقون ضعفهم الداخلي على العالم الخارجي.

فيتخيلون أن الحق في الماضي كامل لأنهم عاجزون عن بلوغه في الحاضر. ثم يتماهون مع رموز الماضي أو (الآباء الفكريين) ليشعروا بالقوة والانتماء. وهذا التماهي يعطي النفس شعورًا بالتفوق المعنوي، فيغدو الفكر السلفي وسيلة لتعويض الشعور بالنقص أو التشتت الذاتي.

4. الحنين كحالة دفاعية

الحنين إلى الماضي ليس مجرد عاطفة، بل هو، في علم النفس، استجابة للتهديد الوجودي. حين يفقد الإنسان المعنى في الحاضر، يستدعي صورة الماضي ليُرمم ذاته. ولذلك يتحدث يونغ عن (العودة إلى الأصل) كحركة رمزية نحو الأمّ الأولى، أي نحو الجذر الذي يضمن الأمان. والفكر السلفي هو في جوهره تعبير ناضج عن هذه الغريزة الأمومية للأمان، لكنه يتحول إلى عائق حين يرفض الانفصال الرمزي عن (الأم) ليبقى في حضنها.

5. التحكم في الزمن كإيهام بالخلود

من زاوية سيكولوجية وجودية، التمسك بالماضي يمنح الإنسان إحساسًا بالخلود. فمن خلال التعلق بالنموذج القديم، يعيش الفرد وهمًا بأنه يشارك في الحقيقة الأزلية التي لا تتغير. وهذا الإحساس يُسكّن الخوف العميق من الفناء والتبدل. لذا، الفكر السلفي في عمقه هو محاولة لإنكار الزمن، ولتجميد التاريخ داخل لحظة مثالية واحدة.

خاتمة القراءة الثالثة

يتجذر الفكر السلفي في النفس الإنسانية بوصفه استجابة دفاعية لقلق الوجود أكثر من كونه موقفًا معرفيًا. فالعقل البشري يميل إلى تجنّب الغموض، ويبحث عن النظام والثبات في عالم متغير، مما يجعل الماضي ملاذًا نفسيًا يرمّم به الإنسان شعوره بالأمان والمعنى. ينبع الميل السلفي من الخوف من المجهول والحاجة إلى اليقين، ويتغذى من الكسل المعرفي الذي يفضّل الاتباع على الحرية الفكرية لما تحمله من مسؤولية وقلق.

إن تجذر الفكر السلفي في العقل الإنساني هو نتيجة تفاعل بين الخوف، والحنين، والبحث عن اليقين، والرغبة في الأمان. فهو ليس فقط فكرًا محافظًا، بل هو استراتيجية نفسية لمقاومة القلق الوجودي. لكن ما إن يتحول هذا الميل الطبيعي إلى نسق مغلق، حتى يبدأ الإنسان بفقدان حريته الداخلية، ويتحول من كائن يسأل إلى كائن يتبع.

بين الحلم والوجود.. يعيش الإنسان، منذ بدايات وعيه، ممزقًا بين ما يتمنى أن يكون وما هو كائن عليه فعلاً. في هذا التمزق تولد أغلب أشكال التعاسة، لأن العقل ينشد صورة مثالية للحياة لا تتحقق في أرض الواقع، فيظل الوعي عالقًا بين صورتين: الخيال الذي يَعِد، والواقع الذي يُفاجِئ.

وفي الزواج، يتضاعف هذا التمزق. إذ يُبنى الحلم على فكرة (السعادة الكاملة)، كأنها غاية يمكن بلوغها في لحظة ما، بينما الحقيقة الوجودية تقول: إن السعادة لا تُعطى دفعة واحدة، بل تُكتشف، وتُمارَس، وتُخلَق من تفاصيل اليوم العادي.

في المعنى الوجودي للعِشرة، يرى الوجوديون، من سارتر حتى بوبر، أن الإنسان لا يكتمل إلا في (العلاقة)، لأن الوجود الإنساني ليس انغلاقًا في الذات، بل انفتاح نحو الآخر. والزواج هو المجال الأخص الذي يمتحن فيه الإنسان صدق وجوده، إذ لا مكان فيه للمظهرية أو للأدوار الاجتماعية، بل للكينونة في أصفى صورها.

السعادة هنا ليست فكرة، بل أسلوب وجود. إنها تحدث عندما يتحول (الآخر) من كائن منفصل إلى (شريك في الوجود)، فنرى أنفسنا من خلاله، ونتعلم بواسطته كيف نكون أكثر صدقًا وإنسانية.

الحضور بدل الغياب… في التجربة الصوفية، السعادة لا تُطلب في المستقبل، بل تُدرك في الحضور. الحاضر هو موضع اللقاء بين الإنسان وربه، وبين الإنسان والإنسان.

وهكذا فإن السعادة الزوجية، من هذا المنظار، ليست في الأمنيات المؤجلة.. سأكون سعيدًا عندما يتغيّر شريكي، أو حين تتحسّن الظروف. بل في القدرة على تذوّق اللحظة كما هي. أن تشرب القهوة مع من تحب بصفاء نية، أن تتبادل نظرة صادقة بلا قناع، أن تصمتا معًا بلا توتر، أن تضحكا من أمر تافه، أن تتقبلا النقص دون محاولة إصلاح كل شيء… تلك هي لحظات (الوجد التنويري)، حيث يتجلى معنى الحضور، وحيث يلمع بريق السعادة الحقيقية.

التفاصيل التي تُنقذ..! في الممارسة اليومية، السعادة الزوجية لا تُبنى على الأحداث الكبرى، بل على التفاصيل الصغيرة: كلمة لطيفة تُقال في لحظة تعب، أو إنصاتٌ صادق لا يُقاطع.. وعناقٌ يسبق الاعتذار، أو نظرة امتنان بدل اللوم.

هذه التفاصيل البسيطة تشكل البنية التحتية للحب الواقعي، فهي التي تُرمم الشرخ قبل أن يتحول إلى هوّة.

إنها اللغة الصامتة التي تقول: أنا أراك، وأقدّرك، وأحبّك رغم التعب.

الفلسفة الوجودية تعلمنا أن الإنسان لا يُعرف بما يفكر فيه، بل بما يعيشه. والروح الصوفية تعلمنا أن الحب ليس إحساسًا، بل تجربة تَذَوُّقٍ دائم للحضور الإلهي في الآخر.

وحين نجمع البعدين، نفهم أن السعادة الزوجية هي ممارسة وعيٍ مشترك: أن يعيش كل طرف في وعي لحظة اللقاء، فيتعامل مع الآخر لا كوسيلة لإشباع حاجة، بل آية من الآيات على الوجود نفسه.

السعادة الزوجية، إذن، ليست هدفًا يُسعى إليه من الخارج، بل ثمرة نضجٍ داخليّ. هي لا تتحقق بالبحث عن الكمال في الشريك، بل بالقدرة على رؤية الجمال في النقص. هي ليست وعدًا مستقبليًا، بل نعمة حاضرة تحتاج فقط إلى عينٍ مبصرة وقلبٍ ممتن.

فالزوجان اللذان يدركان هذا المعنى لا يعيشان في (انتظار السعادة)، بل يعيشان السعادة وهي تحدث.

وما أكثر ما تتناثر هذه السعادة حولنا: في ضحكة عابرة، في وجبة أُعدّت بحب، في يدٍ تمسح الحزن عن وجه الآخر، في مساءٍ صامت يملؤه الأمان.

الخاتمة

حين نفهم أن السعادة الزوجية ليست مطروحة في الأمنيات، بل متناثرة في تفاصيل الحياة، نتحرر من فكرة (المثالية)، وندخل فضاء (الحضور).

فالحياة الزوجية ليست مشروعًا لإصلاح الآخر، بل رحلة لاكتشاف أنفسنا في مرآة الآخر. ومن هنا، تصبح كل لحظة عادية فرصةً للإندماج والارتقاء، وكل فعل بسيط مظهرًا للوجود في أسمى تجلياته التنويرية

مقدمة:

لقد شكّلت مدارس علم النفس منذ نشأتها الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر سلطة معرفية قوية في تفسير المشكلات الإنسانية، سواء أكانت نفسية، سلوكية، أو حتى عضوية. وتطوّرت هذه المدارس باتجاهات متعددة: مدرسة التحليل النفسي، المدرسة السلوكية، المدرسة المعرفية، ومدرسة الجشطالت، وغيرها، غير أن الغالبية منها تشترك في سمة مركزية واحدة، وهي: الانطلاق من الإنسان بوصفه كائنًا ماديًا-تشخيصيًا، تحكمه الغرائز، الدوافع، العمليات الذهنية أو البيولوجية، وأيضًا انطلقوا من خلال قرن السلوك بالسلوك!

لكن، هل يكفي هذا التفسير المادي النفسي لفهم جوهر الإنسان؟

وهل أن كل مشكلة في السلوك أو الوعي يمكن إرجاعها إلى اختلال في اللاشعور أو المخططات المعرفية أو التنشئة الاجتماعية؟

في هذا المقال، أقدّم نقدًا فلسفيًا لهذا التصوّر، انطلاقًا من منظور تأملي يميز بين ثلاثية وجودية أساسية في الإنسان:

١- الطبيعة الطينية (السكون، التثاقل، الارتباط بالمادة)،

٢- الطبيعة الجنيّة (الحركة، الانفلات، الهيمنة النارية).

٤- النفس، باعتبارها مركز التوازن والوعي، والواسطة بين الطين والنار.

أولًا: علم النفس وتغييبه لجوهر النفس

رغم أن علم النفس يُفترض فيه أنه علم النفس، إلا أن ما يُدرّس في أروقة الجامعات والمراكز العلاجية غالبًا ما يكون علمًا للسلوك أو الدماغ أو العمليات الإدراكية. تم تشييء النفس (Reification) وتحويلها إلى أنماط قابلة للقياس والتجريب، وتم اختزالها في مؤشرات تشخيصية وتصنيفات اضطرابية.

هذا ما يمكن أن نسميه: التشخيص النفسي للطبيعة الطينية فقط، حيث تُعامل النفس كامتداد للجسد فقط، لا ككيان روحي/ تجريدي له أبعاده فوق المادية.

وبالتالي، فإن الانحرافات السلوكية، مثل الإدمان أو القلق أو العدوان، تُفَسَّر فقط على أنها اختلالات في التكيّف أو في السيروتونين أو في أساليب التفكير، دون الانتباه إلى الصراع العميق بين القوى الداخلية للإنسان، بين طينه وناره، بين جسده وقرينه، بين صورته وتشوه معناه.

ثانيًا: إهمال الطبيعة الجنيّة كقوة داخلية كامنة

تغفل أغلب النظريات النفسية عن البُعد الناري في الإنسان ذلك الذي يمثّله القرين أو الهوى أو (النفس الأمّارة)، أو ما نسمّيه (الطبيعة الجنيّة).

هذه الطبيعة تتجلى في:

نزعة الاستحواذ والهيمنة.

التلون والتقنّع والسخرية (كما في الآية القرآنية: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾.

الطيش، التهور، الإسراف العاطفي أو المادي.

هذه السمات، رغم كونها أساسية في الكثير من الاضطرابات النفسية المعاصرة، لا تُقرأ في سياقها الكلي كقوى رمزية روحية داخل الإنسان، بل يتم اختزالها في سلوكيات طارئة أو نتائج بيئية.

ثالثًا: غياب التوازن المفهومي ورفض التجريد

التوازن بين الطبيعتين: الطينية والجنيّة، لا يعني إزالة إحداهما، بل ضبط تطرف كل منهما عبر وعي النفس لذاتها، ومراقبتها لاندفاعاتها، وتحقيق الفضيلة بين الرذيلتين، وبلغة فلسفية، معالجة اغترابهما عن النفس الأصيلة.

وهذا ما تعجز عنه معظم المقاربات النفسية الحديثة، لأنها لا تؤمن بوجود (وعي علوي) في الإنسان قادر على التأمل في دواخله وإحداث الانفصال عن الميول المتطرفة.

التحليل النفسي القديم (فرويد) حاول تفسير هذا عبر (الأنا الأعلى)، لكن بشكل سلبي ومكبوت، لا متحرر ومستنير.

أما مدارس العلاج المعرفي السلوكي، فهي تنظر للعقل على أنه آلة تفكير وتصحيح، لا كراصد تأملي يعيد توجيه القوى الداخلية نحو الاتزان والتنوير.

رابعًا: نحو علم نفس متجذر في فلسفة النفس الواعية

بدلًا من علم نفس يتعامل مع الإنسان كمعادلة بيولوجية/ذهنية، نحتاج إلى علم نفس روحي وجودي، يستند إلى:

الاعتراف بالصراع الداخلي بين قوى مختلفة في الإنسان.

إعادة الاعتبار للنفس ككيان قادر على ضبط هذا الصراع وتحقيق الفضيلة.

النظر إلى المشكلات النفسية بوصفها علامات على اختلال التوازن الداخلي بين الطين والنار.

وهذا يستدعي منهجًا تأمليًا لا تجريبيًا فقط، وتحليلًا رمزيًا لا سلوكيًا فقط، وأسلوبًا حواريًا فلسفيًا لا إجرائيًا ميكانيكيًا.

خاتمة:

علم النفس الحديث، رغم خدماته التجريبية والتطبيقية، يقع في مأزق الاختزال والسطحية عندما يغفل عن التركيبة الوجودية النفسية للإنسان.

إن النفس، كما هي في جوهرها، ليست مجرد (حالة)، بل مسرح لصراع بين قوى الطين والنار، ومجال لإمكانية التوازن والتنوير.

وكل تفسير لا يرى الإنسان بهذه العينية المتعددة الأبعاد، هو تفسير ناقص، عاجز عن إنقاذ النفس من ضياعها في الطين أو في النار.

ان الناظر في مسيرة التقدم العلمي وما قدمه العقل البشري من إكتشافات واختراعات (والاختراع هو في أصله إكتشاف لقوانين الطبيعة التي أودعها الله في الكون) منذ الفأس الحجري في التاريخ القديم إلى فيزياء الكم حديثاً، يبصر أثر تلك الإكتشافات على تقدم الإنسان وازدهار الفكر على مر التاريخ. إكتشاف المصباح الكهربائي أنار العالم والمبرقة اختصرت الجهد والوقت والهاتف كذلك. والذرة والبنسلين والمطبعة والعجلة والجينات والبوصلة والسيارة والطائرة والكمبيوتر والإنترنت وصولاً إلى فجر الفيزياء الكمومية اليوم والتي تأتي تجاربها بنتائج تفوق الخيال! وعندما اخترع غاليليو العدسة فُتحت آفاق جديدة في علم البصريات فأصبحنا نبصر من أسرار الطبيعة ما لم نكن نبصره من قبل، المجهر مكنًا من رؤية أدق مكونات المادة، والتلسكوب مكنًا من إبصار أبعاد جديدة في فضاء الكون الواسع. الواقع والواضح أن نشاط العلوم قد توقف عند حدود المحسوس والملموس والمرئي في الطبيعة (المادية) وعجز الوعي الإنساني عن اختراق "الجدار" إلى ما وراء الطبيعة، وبقي هذا الأفق المجهول متخفياً وراء "علم غائب" مما أتاح المجال واسعاً (بإسم العلم) للشعوذة والدجل والسحر لأن يملأ الفراغ وينشط ويترعرع في هذا المقام المفقود ! وأصبح "كل حزب بما لديهم فرحون"! أرى أن "فلسفة التشخيص والتجريد" للدكتور هاشم نصار تؤدي إلى انعطافة جوهرية في بوصلة نظرية المعرفة نحو ونقلة نوعية في الوعي الإنساني الباحث عن معنى للوجود والمستنبط من آيات خالق الوجود في القرآن الكريم، المصدر الأساسي للمعرفة، والوقوف على المقاصد التجريدية العميقة فيها كتوأمة متعالية ومكملة لعالم التشخيص الملموس. "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" وأرى أن في "اكتشاف" الجانب التجريدي في المعاني "عدسة" واعدة اكتشفها هاشم نصار وتعتبر أهم (معرفياً) من عدسة غاليليو، مع التقدير لكل من نفع الله بهم البشرية. وللاطلاع على مضمون فلسفة التشخيص والتجريد يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى موقع الأبعاد السبعة (7diamensions7) للدكتور هاشم نصار والاطلاع على أحد مقالات الأستاذ عصام أبو سنينة بهذا الصدد وهذه روابط إثنين منها: https://7dimensions7.com/articles_thinkers?id=23 https://7dimensions7.com/articles_thinkers?id=24 بقلم معتز قواس

عرض المزيد

أولًا: الإطار العام لتوظيف الفلسفة في الاستشارة

فلسفة التشخيص والتجريد لا تُقدَّم كنظام معرفي نظري، بل كمنهج تفاعلي توازني بين مستويين من الوعي عند الإنسان:

التشخيص: التعامل مع الواقع الظاهر المادي المُشخّص: السلوك، الموقف، الصورة الحسية، المعاملات الإنسانية.

التجريد: الغوص في المعنى، القيمة، الغاية، الدافع الباطن، المقصد الروحي.

في الاستشارة الفلسفية، يصبح عمل المستشار هو تنشيط حركة الوعي بين المستويين: من الصورة إلى المعنى، ومن المعنى إلى الصورة. أي أن المستشار لا يكتفي بوصف المشكلة (تشخيص)، بل يساعد المسترشد على إدراك رمزيتها ودلالتها (تجريد). وهذه المنهجية تركيب ثنائي يساهم في إيجاد حل جوهري للمشكلات التي تعتري الإنسان في التجربة الوجودية الحياتية، لا من خلال التجربة الحسية وحدها، بل وأيضا ومن خلال المعنى التجريدي الذي يضفى على التجربة الحسية، وبالتالي تفهم التجربة الإنسانية فهما ابستيمولوجيا وانطولوجيا واكسولوجيا أعمق وأنضج.

ثانيًا: خطوات تطبيق المنهج في الجلسة الاستشارية

1. المرحلة الأولى: التشخيص الواقعي (الجانب التشخيصي للتجربة)

يُطلب من المسترشد أن يصف ما يعيشه كما هو:

ما الحدث؟

ما السلوك؟

ما اللغة التي يستخدمها؟

ما الانفعالات المرافقة؟

ما الاحساسات التي عاينها؟

وهنا يتم جمع البيانات الحسية لتحديد الجانب المعرفي الحسي التشخيصي لتجربة العميل. وبالتالي يعمل المستشار كمفسّر للظاهر، محلل للّغة والصورة والسلوك والاحساسات.

الغاية: الإمساك بشكل المشكلة من الخارج، دون تأويلها بعد. أي إطارها المعرفي الحسي التشخيصي فقط.

أداة عملية:

صف لي ما يحدث دون أن تشرح سببه.

ما الذي تراه؟

ما الذي تسمعه في داخلك؟

2. المرحلة الثانية: التجريد المعنوي (الجانب التجريدي)

بعد تثبيت الصورة، يُنتقل إلى التنقيب في ما وراءها، وما هي المعاني المجردة التي أضيفت على التجربة المادية الحسية التشخيصية، والبحث عن العلاقات بين المعنى التجريدي والتجربة الحسية التشخيصية. ونطرح مجموعة من الأسئلة:

ما القيمة التي جُرحت فيك؟

ما المعنى الذي افتقدته؟

ما الغاية التي تبحث عنها من خلال هذا الموقف؟

الغاية: تحويل الانفعال أو السلوك إلى رمز دالّ على حاجة وجودية أو قيمة مفقودة. وبمعنى آخر، ربط التجربة بالمعنى التجريدي لها. وهنا يتشكل إطار المعرفة النهائية لتجربة العميل، بجانبيها: التشخيصي والتجريدي. وعند الانتهاء نبدأ بمرحلة عملية التقييم، ومن ثم تصميم خطة علاج المشكلة بعد تحديد العنصار الأولية لتشكل التجربة بجانبيها، التشخيصي والتجريدي.

3. المرحلة الثالثة: التوازن بين التشخيص والتجريد

يقود المستشار المسترشد إلى التكامل بين الصورتين: لا يهرب إلى النفس فقط (تجريد مطلق بلا واقعية).

ولا ينغمس في الصورة فقط (تشخيص سطحي بلا معنى).

الغاية: تكوين معرفة واعية ومتوازنة، بحيث يرى الحدث في بعديه: التشخيصي والتجريدي.

أداة عملية:

كيف يمكن أن تعبّر عن قيمتك من خلال هذا الفعل الواقعي؟

ما الصورة الجديدة التي يمكن أن تجسّد بها المعنى الذي اكتشفته؟

ثالثًا: المنهج كأداة وعي مزدوج.

في جوهره، منهج التشخيص والتجريد يساعد المسترشد على امتلاك عينين داخليتين:

عين تشخيصية: تلاحظ الواقع بلا إنكار.

عين تجريدية: تراه في ضوء الحكمة والمعنى.

عندما تتكامل العينان، يولد ما يسميه الدكتور هاشم الرؤية الفؤادية، أي رؤية المعنى من خلال الصورة، ورؤية الصورة كجسدٍ للمعنى. وهذا بالضبط ما يحتاجه العمل الاستشاري الفلسفي: تحرير الإنسان من الرؤية الأحادية (المادية أو الروحية) ليصل إلى وعي متكامل.

رابعًا: النتائج التحولية في جلسة الاستشارة

تحول من ردّ الفعل إلى الوعي بالمعنى.

انتقال من الحيرة إلى البصيرة.

إعادة بناء العلاقة بين الذات والعالم على أساس التوازن.

تأسيس فهم جديد للحرية والإرادة كقوة واعية وليست اندفاعًا.

نقل المسترشد من التجزئة إلى الوحدة الوجودية (بين الجسد والنفس، بين الفعل والعمل، بين الأنا والكل).

خامسًا: النموذج العملي.

يمكن صياغة جلسة الاستشارة وفق هذا التسلسل:

التشخيص= وصف الواقع.

التحليل الفؤادي= إدراك الدلالة الحسية.

التجريد= اكتشاف القيمة أو الفكرة الكامنة.

إعادة التجسيد = تحويل الفهم إلى سلوك أو قرار متوازن.

النتيجة: من صورة بلا معنى إلى معنى متجسد.

سادسًا: خلاصة فلسفية

منهج التشخيص والتجريد في الاستشارة الفلسفية هو: فنّ تحويل الوعي من الإدراك السطحي إلى الرؤية الكلية، ومن التشتت بين الظاهر والباطن إلى انسجام بين الجسد والنفس، بين الإنسان والله، بين الفكر والعمل. بهذا يصبح المستشار الفلسفي ليس معالجًا، بل مرافقًا في رحلة وعي، يستنطق الوجود داخل التجربة الإنسانية اليومية.

تمهيد(1): الاستشارة الفلسفية

التعريف

الاستشارة الفلسفية هي ممارسة حديثة تقوم على توظيف الفكر الفلسفي ومناهج التفكر النقدي والحوار التأملي لمساعدة الأفراد على فهم مشكلاتهم الفكرية والوجودية، وتحسين جودة تفكيرهم وحياتهم.

هي ليست علاجًا نفسيًا بالمعنى الطبي، بل عملية حوارية تهدف إلى تحرير الإنسان من التناقضات الفكرية، والارتباك القيمي، والاغتراب الوجودي، من خلال إعادة بناء منظومته المعرفية والفكرية على أسس عقلانية وواعية.

نبذة عن الاستشارة الفلسفية

نشأت الاستشارة الفلسفية كمجال مستقل في أواخر القرن العشرين، على يد الفيلسوف الألماني جيرد آشنباخ (Gerd Achenbach) الذي أسّس أول عيادة فلسفية عام 1981 في ألمانيا، مؤكدًا أن الفلسفة ليست حكرًا على الأكاديميا، بل هي فنّ للعيش وممارسة للحكمة.

منذ ذلك الحين، تطورت الاستشارة الفلسفية لتصبح حركة عالمية تُمارَس في أوروبا، وأمريكا، والشرق، وتتنوع مدارسها بين النهج السقراطي الحواري، والتحليل المفهومي، والاستنارة الوجودية، والتحرير السلوكي العقلي. وتقوم فلسفة الاستشارة على قناعة أساسية تقول: "إن أغلب معاناة الإنسان لا تنبع من المرض، بل من سوء التفكير وسوء الفهم."

ولذلك، تسعى الاستشارة الفلسفية إلى تمكين الإنسان من التفكير في تفكيره، أي وعيه بمصادر أفكاره ومعتقداته، وكيفية تأثيرها في قراراته وسلوكه.

يعمل المستشار الفلسفي على تفكيك بنية المعتقدات والتصورات الذهنية لدى المستفيد، بأسلوب حواري تأملي يهدف إلى إحداث تحول داخلي.

ولا يقدّم المستشار أجوبة جاهزة، بل يرافق العميل في رحلة تساؤل وتبصّر ذاتي، تساعده على رؤية ذاته والعالم بوضوح أكبر. وتشمل موضوعات الاستشارة الفلسفية مجالات واسعة، مثل:

• أزمة المعنى والهوية.

• التوتر بين القيم والممارسة.

• الحيرة الوجودية أمام الموت أو الحرية أو المسؤولية.

• الصراعات الفكرية والدينية والأخلاقية.

• إدارة الأفكار والمشاعر والسلوك وفق رؤية عقلانية ووجودية متوازنة.

خاتمة

الاستشارة الفلسفية هي جسر بين الحكمة القديمة والإنسان المعاصر، تُعيد للفلسفة دورها الطبيعي كفنّ للعيش بوعي، وتُعيد للإنسان قدرته على التفكير الحر والمسؤول.

إنها ليست تعليمًا للفلسفة، بل عيشٌ فلسفيٌّ للحياة.

"الفلسفة لا تعطيك أجوبة، بل تفتح لك الأسئلة التي تقودك إلى ذاتك."

تمهيد (2): فلسفة التشخيص والتجريد عند الدكتور هاشم نصار

مدخل عام في فلسفة التشخيص والتجريد

تُعدّ فلسفة التشخيص والتجريد من أبرز الإسهامات الفكرية الأصيلة في المشهد العربي المعاصر. صاغها الدكتور هاشم نصّار عبر سلسلة حلقات وحوارات في برنامجه (الأبعاد السبعة حوار وأسرار)، لتشكّل جسراً متينًا بين الوعي الفلسفي، التأمل الديني، والتحليل العلمي للإنسان والوجود. وتعتمد فلسفة التشخيص والتجريد على ثنائية جوهرية:

أولًا: التشخيص، عالم الصورة، الظاهر، القوانين، السلوكيات، التنظيم الاجتماعي، والتجسيد الواقعي.

ثانيًا: التجريد، عالم القيم، الروح، المعنى، المقاصد العليا، اللغة في بعدها الرمزي، والإنسان في جوهره الأخلاقي.

هذه الثنائية ليست تضادًا، بل تكامُلٌ يبيّن أن الحقيقة الإنسانية والدينية لا تُختزَل في صورة منفصلة أو قيمة مستقلة، بل في التفاعل الديناميكي بينهما.

المحاور الأساسية لفلسفة التشخيص والتجريد

أولا: في الدين والقرآن

التشخيص يظهر في ظاهر الخطاب القرآني: آيات، أحكام، صور حسية يُدركها الإنسان.

التجريد يتجلى في مقاصد الوحي: الرحمة، العدل، الحرية، المساواة، الكرامة.

القرآن يتحرك بين الحرف والمعنى، بين الأمر والنور. الأحكام قابلة للقراءة التاريخية والاجتماعية دون أن تفقد بعدها المقاصدي الأزلي.

ثانيا: الإنسان والوجود

الإنسان مُشخّص في بُعده الأول: جسد، غرائز، حاجات، وجود بيولوجي.

الإنسان مُجرّد في بُعده الثاني: روح، قيم، معنى، أخلاق.

هذا التفريق يوضح العلاقة بين البشرية (المحدودة بالحواس والجسد) والإنسانية (المفتوحة على القيم والروح).

يقدّم الدكتور هاشم مفهومين مركزيين يشكّلان نواة هذا التحوّل: الفؤاد والقلب، باعتبارهما أداتين معرفيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والمجال:

أما الفؤاد بوصفه وحدة المعالجة الحِسيّة، فهو الأداة المعرفية الحسية الواعية، التي تتعامل مع الظواهر المادية وتُنتج معرفة علمية قابلة للرصد والتحقق، أي أنه أداة العلم التجريبي.

أما القلب، بوصفه وحدة المعالجة التجريديّة، فهو الأداة المعرفية التجريدية المتعالية، التي تتجاوز نطاق الحس والعقل الأداتي، نحو معرفة حدسية عميقة تتصل بما وراء الظواهر، أي أنه أداة المعرفة الماورائية أو الوجودية.

ثالثا: في التشريع والقانون.

التشخيص يظهر في القوانين واللوائح التي تضبط السلوك الإنساني.

التجريد يظهر في غايات هذه القوانين: تحقيق العدل، حماية الإنسان، ترسيخ الرحمة.

الشريعة تُقرأ كصورة حكم وروح مقصد؛ واختلال التوازن يحوّل الدين إلى جمود أو فوضى.

رابعا: في اللغة والخطاب

اللغة في جانبها الأول مُشخّصة: ألفاظ، تراكيب، نحو وصرف.

وفي جانبها الثاني مُجرّدة: معانٍ، رموز، دلالات، إيحاءات.

الخطاب الديني والإنساني لا يُفهم إلا بجمع اللفظ والمعنى، البيان الظاهري والدلالة العميقة.

هذا يفسّر سر خلود النص القرآني: قابليته للحركة بين التشخيص والتجريد.

خامسا: في الإرادة والحرية

الإرادة مشخّصة: قرارات محدودة بزمان ومكان. لكنها مُجرّدة: نزوع إلى الحرية، بحث عن معنى، اختيار بين الخير والشر.

الإرادة مشروع يربط الإنسان بقوانين الكون من جهة، وبالقيم المطلقة من جهة أخرى.

سادسا: في الأبعاد السبعة وتعدد الحيوات.

فلسفة التشخيص والتجريد اندمجت مع مشروع الأبعاد السبعة: تصور متعدد الطبقات للوجود والوعي.

الإنسان لا يعيش حياة واحدة مغلقة، بل خبرات متراكمة (تعدد الحيوات) تشكّل نسيجًا بين التجسد والتجريد.

التشخيص هو التجربة الملموسة للحياة اليومية، والتجريد هو تراكم المعنى العابر للزمن.

خاتمة

فلسفة التشخيص والتجريد تمثّل محاولة أصيلة لإعادة بناء الجسور بين الدين والفلسفة والعلم والمجتمع. إنها مشروع لفهم الإنسان ككائن مزدوج: مُشخّص في جسده وتاريخه، مُجرّد في روحه وقيمه، مقدّمًا إطارًا شاملًا لتجاوز الثنائيات العالقة (دين/علم، ظاهر/باطن، جسد/نفس) نحو وحدة متوازنة.

تقدمت لوظيفة "رئيس القسم المالي" في شركة كبيرة مرموقة ودُعيت لمقابلة شخصية مع رب العمل وكانت مقابلة ناجحة مهنياً وشخصياً فترشحت ضمن المرشحين لذلك المنصب. قام رب العمل بتسليمي "الوصف الوظيفي" وطلب مني الاطلاع عليه بالتفصيل ودراسته بتمعًن لكي أقوم بعمل تقييم ذاتي لمقدرتي في أداء المهمة وكان تصرفه ذاك من باب الإنصاف لكي أكون على علم بتفاصيل مسؤولياتي الوظيفية قبل توقيع العقد الملزم. وافقت على تفاصيل الوظيفة وكُلفت بها بناءً على ذلك واستلمت الأمانة! قبلت بها واكتشفت خلال العشرين سنة التالية بأنها كانت بمثابة قفزة في الظلام!!

ولله المثل الأعلى. حين أراد الرب أن يجعل في الأرض خليفة سخًر من مخلوقاته الأكفأ والمؤهل في الخلق لتلك المسؤولية، الإنسان الذي خلقه الرب في أحسن تقويم والذي تم إعداده وتسويته للقيام بمهام الوصف الوظيفي لمنصب الخليفة في الأرض، أعطاه التعقل والإرادة ووسائل التمكين في الأرض وجعله كداد مكافح مجاهد في العيش. وحين عرَضت وظيفة الخليفة في الأرض (الأمانة) على جميع الخلق قبلها الإنسان فكان ظلوماً جهولا وكانت قفزة في الظلام، الذي لا يتبدد إلا بنور الرب من خلال الرسل والرسالات

في فلسفة الدكتور هاشم نصار، لا يبدأ الوعي من الفكر، بل من الرؤية. فالرؤية، كما يقول، هي انبثاق الحقيقة من صميم التجربة الإنسانية حين يتوحّد الظاهر والباطن، التشخيص والتجريد، الجسد والروح. إنها ليست فلسفة للتنظير، بل منهج للوجود، يقترح على الإنسان أن يرى نفسه والعالم من خلال جدلية الحضور والغياب، الصورة والمعنى، الحرف والمقصد، ليتحرر من أسر الشكل دون أن يهجره، وليصعد من الملموس إلى المتعالي دون أن يتنكر للأرض التي منها وُلد.

التشخيص عند نصار هو اللغة التي تتحدث بها الحياة في مستواها الأول، في جسد الإنسان، في طعامه، في علاقاته، في التاريخ والمجتمع. هو الوجود كما نعيشه، لا كما نتخيله. أما التجريد، فهو الوجه الآخر للوعي، هو تلك القدرة على النظر من فوق الزمن، على رؤية الوحدة في تعدد الصور، وعلى إدراك أن كل شكل ما هو إلا قناع مؤقت لجوهرٍ لا يتغير. ومن هنا، تصبح فلسفة التشخيص والتجريد ليست مجرد ثنائية معرفية، بل حركة أبدية للوعي الإنساني بين العالمين: عالم المادة وعالم المعنى.

يقول نصار إن “الإنسان لا يُختزل في الجسد، كما أن الروح لا تُدرك إلا عبر الجسد”. في هذا القول تختصر فلسفته كل جدل الفلاسفة من قبل: الإنسان ليس روحًا تحلّ في جسد، ولا جسدًا تُضاف إليه روح، بل هو كائن متكامل، يُشخَّص ليُجرّد، ويُجرّد ليُشخَّص من جديد. في كل تجربة يعيشها الإنسان، في كل شعور أو فكرة أو خطأ، هناك تشخيص يُثبت الوجود، وتجريد يُبرّر المعنى. ومن هذا التفاعل تنشأ “الحياة الواعية” كما يسميها نصار، أي تلك التي تدرك ما وراء الحدث دون أن تفرّ منه، وتعيش الزمن دون أن تستعبده.

وحين يقترب نصار من الدين، لا يراه مؤسسة جامدة ولا طقوسًا شكلية، بل يرى فيه أعظم تجلٍّ للتشخيص والتجريد في التاريخ الإنساني. فالدين، كما يشرحه، هو التشخيص الأعظم للمعنى في صورة كلمة، في وحيٍ تجسّد في نص، ثم أطلق رحلته نحو التجريد في فهم الإنسان له عبر الأزمنة. النص الديني هو خطاب مزدوج: ظاهرٌ يخاطب الحواس، وباطنٌ يوقظ الروح. حين يتوقف العقل عند الظاهر فقط، يموت الخطاب في شكله، وحين يهيم في الباطن دون أرض، يتحول إلى سرابٍ بلا جذور. وحده التوازن بين التشخيص والتجريد يجعل من الدين طريقًا حيًّا للإنسان، لا سجنًا فكريًا ولا حلمًا غامضًا.

أما في العلم والفكر، فإن الدكتور نصار لا يفصل بين التجربة والمبدأ، بين المعادلة والغاية. فالعلم عنده تشخيصٌ للكون، لكنه يظل ناقصًا ما لم يُكمله التجريد الذي يمنحه المعنى. العلم يصف، أما الفلسفة فتفهم، والفهم لا يتم إلا حين تتلاقى الدقة التجريبية مع البصيرة الوجودية. ولهذا يربط نصار دائمًا بين العلم والروح، لأن المعرفة التي لا تعي ذاتها تتحول إلى أداة، والمعرفة التي تنفصل عن التجربة تتحول إلى خيال.

وفي فلسفة الأبعاد السبعة التي يربطها نصار بفكرته الكبرى، نجد الامتداد الكوني لفلسفة التشخيص والتجريد. فكل بُعد هو مستوى من الوعي، يبدأ من التجربة الحسية وينتهي عند الإدراك الكوني، حيث تتوحد الروح مع الحقيقة. في هذا التصور، الإنسان ليس كائنًا عابرًا يعيش حياة واحدة، بل هو مسافر عبر أبعاد من الوعي، يحمل في كل بعدٍ شكلًا جديدًا من التشخيص، ويستعيد في كل عبورٍ مستوى أعمق من التجريد. بهذا المعنى، يصبح الموت استمرارًا للحياة، لا نهايتها، لأن الروح لا تفنى بل تتبدل، كما تتبدل الصورة حين تنعكس في مرآة أخرى.

يعلّمنا نصار أن فلسفة التشخيص والتجريد ليست دعوة للهروب من الواقع، بل دعوة لرؤيته كما هو، ولكن بعيون مفتوحة على المعنى. الإنسان حين ينغمس في التفاصيل دون أن يرى الكل، يضيع في الزمن، وحين يحلّق في التجريد دون أن يلمس الأرض، يفقد اتصاله بالحياة. وحده من يجمع بين الأرض والسماء في وعيه يستطيع أن يعيش التوازن الحقيقي. هذا هو سرّ الإنسان كما يراه نصار: كائنٌ يجمع المتناقضات دون أن يلغيها، ويعيش في العالم دون أن يُختزل فيه.

في النهاية، فلسفة التشخيص والتجريد هي مشروع إنساني شامل، يعيد للوجود معناه وللحياة عمقها. إنها فلسفة لا تنفصل عن التجربة اليومية، لكنها ترفعها إلى مرتبة الإدراك الكوني. هي تذكير دائم بأن كل ما نراه ليس سوى مظهرٍ من جوهرٍ أعمق، وأن الإنسان، في كل ما يفعله، إنما يبحث عن وجهه الحقيقي، ذلك الوجه الذي لا يُرى بالعين، بل يُدرك بالبصيرة.---

عقيدتي للدكتور رشيد جراح

تاريخ النشر: 2025-09-19 00:18:50

لقد أثار كلامنا حفيظة عدد من القراء، فظنوا أننا بهذا الطرح الذي نقدمه لا نؤمن بالأحاديث الشريفة التي تتحدث عن المواضيع التي كنا قد تطرقنا لها، وهم ينعتونا – حسب استنتاجاتهم هم من كلامنا نحن- أننا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن الكريم، وهم يعتقدون أن هذا عيب واضح في طرحنا، وكأن لسان حالهم يقول أن مثل هذه الأمور لا يمكن فهمها بمعزل عن السنة (أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول). ونحن في هذا المقام نود أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أمور أساسية تشكل القاعدة الصلبة في عقيدتنا التي نؤمن بها، وبالتالي فهي القاعدة التي نبني عليها الاستنباطات التي نخرج بها والتي تخالف – في معظم الأحوال- ما ذهب إليه جمهور العلماء، وما هو متداول في الفكر السائد عند أتباع معظم الفرق الإسلامية. 1. نحن لا نلتزم بأي مذهب أو طائفة في ما نذهب فيه وفيما نخلص إليه من استنباطات من كتاب الله، فنحن طلاب علم منهجنا أكاديمي بحت، نبحث عن الحقيقة أينما وجدت وحيثما حلت، فلا نتخذ موقفاً عقائدياً معيناً مسبقاً لنبحث عن أدلة على صدق موقفنا كما تفعل غالبية (وربما كل) الفرق الإسلامية، فعقيدتنا تتمثل بما يلي: ما جاء في كتاب الله هو ديننا وهو عقيدتنا مهما بلغ من الغرابة (كما قد يظن البعض) حتى لو خالفنا في ذلك كل أهل الأرض، فأنا أؤمن أني ذاهب إلى ربي لأقف بين يديه وحجتي هي: لقد جئتك ربي مؤمناً بكل ما قلت أنت، ولم آتيك متسلحاً بآراء مذهب أو طائفة، فإن أنت قبلتني فهي رحمتك وإن أنت طردتني فمن عدلك. 2. كما نود أن نجلب انتباه القارئ إلى حقيقة مفادها أننا لسنا علماء شريعة لنعرض عليكم الآراء العقائدية السائدة حول الموضوع الذي يتم طرحه، فتلك محلها كتب الأحكام، ونحن لسنا أكثر من طلاب "علم اللغة"، نحاول فهم النص اللغوي كما يرد في كتاب الله بالمنهجية التي نظن أنها صحيحة، وهو – على ما نظن- اللبنة الأولى لاتخاذ المواقف العقائدية. فننطلق من المبدأ الثابت المتمثل بأن كلام الله كلام دقيق مقصود بلفظه، فلا يجب ليّ عنق النص ليتكيف مع المواقف العقائدية المسبقة، ولا مبرر للتبديل أو التأويل غير المنضبط بالقواعد الواضحة، لأن ذلك سيجعل كلام الله عرضة للأهواء والأغراض، وسبباً في الاختلاف. 3. ولما كان الهدف الجوهري هو فهم النص القرآني لم يكن هناك داعي في هذا المقام أن نستجلب الأحاديث الشريفة للتأييد أو الرفض، فأهل الشريعة هم من يقوموا بمثل هذا العمل. وهنا حصل الخلط في الفهم عند البعض، فلقد ظن البعض أن خلو كلامنا من الأحاديث الشريفة ربما يفهم منه أننا لا نؤمن بالأحاديث النبوية، لذا نجد لزاماً التأكيد على أن خلو كلامنا من الأحاديث الشريفة لا يجب أن يفهم منه أننا لا نؤمن بها 4. ولكن يجب التنبيه إلى أمر غاية في الأهمية ربما يلخّص موقفنا فيما يخص موضوع الأحاديث الشريفة، فموقفنا يتلخص بالعبارة التالية: أقسم بالله العظيم أنني أؤمن إيماناً مطلقاً بكل ما صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول، كيف لا وهو الذي قال الله في حقه: " وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (5) النجم مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا النساء (80) فبعد هذا الكلام الفصل، كيف لأحد (كائن من كان) أن يخرج ليقول أنني لا أؤمن بما قال صلى الله عليه وسلم؟ إن إيماني مطلق بكل ما قال صلى الله عليه وسلم، لا بل فإن لي موقف عقائدي يذهب إلى أبعد من هذا بكثير بخصوص قول النبي ربما لا أستطيع أن أبوح به أو أن أدخل بتفصيله هنا، وسأفرد له مقالة خاصة بحول الله وتوفيقه، وذلك لأهميته من منظور عقيدتي التي أؤمن بها، ومفاد القول هو عدم الفصل بين قول الله وقول نبيه الكريم، لذا فالإيمان بأحدهما لا يمكن فصله عن الإيمان بالآخر. 5. ولكن في المقام ذاته يجب التنبيه إلى ما يلي: ففي حين أن إيماني مطلق بكل كلمة (لا بل وبكل حرف) قالها صلى الله عليه وسلم، إلا إنني لا أؤمن إيماننا مطلقاً بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعو إلى التفريق بين الإيمان بما قال صلى الله عليه وسلم والإيمان بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق كبير، ففي حين أن ما قاله النبي صحيح صادق ليس فيه ما يشوبه، لم يكن ما نقل عن النبي كذلك على كليته، فأهل الحديث أنفسهم قد وضعوا تصنيفات لما نقل عن النبي، فأوردوا الصحيح والحسن والضعيف وحتى المدسوس، لذا كان لا بد من التيقن والحذر عند التطرق لما نقل عن النبي، وللأسف فإن العامة (وبعض أهل الاختصاص) يستشهدوا بكل ما نقل عن النبي ويكأنه صحيح لا شائبة فيه، فكم من الخطب والدروس وحتى بعض الأحكام بنيت على أحاديث لا ترقى إلى درجة حتى الضعيف من القول، وسأقدم مثالاً واحد هنا للتنبيه إلى هذا الأمر (هذا وقد قدمت أمثلة أخرى في مقالاتي السابقة حول هذا الموضوع، فالقارئ المهتم يستطيع الرجوع مثلاً إلى مقالة جدلية عذاب القبر ليقف عند مثل هذه الأمثلة)، أما المثال الذي أقدمه هنا فيتلخص بفحوى ما نقل عن النبي عن مسألة سب الدهر، فلقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سب الدهر في حديث قدسي، حيث نقل عنه أنه قال: جاء الحديث بألفاظ مختلفة منها رواية مسلم : قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم يقول : يا خيبة الدهر ، فلا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهر ، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما . الحديث كذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ورواه البخاري بلفظ: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. ومنها رواية للإمام أحمد : لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال : أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك ) وصححه الألباني) وسؤالنا هنا يتمركز حول الاستفسار التالي: هل من الممكن أن يكون النبي قد قال مثل هذا الكلام؟ هل فعلاً نهى النبي عن سب الدهر؟ إننا نفهم أنه من الاستحالة بمكان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثل هذا الكلام، وقد يرد البعض بالقول: ولم لا؟ لم لا يكون الرسول قد قال هذا الكلام فعلاً؟ نقول أن هذا مستحيل لأن مثل هذا القول يتناقض بشكل صارخ مع ما ورد في كتاب الله، ولكن كيف ذاك؟ نقول: دعنا ندقق أولا بفحوى الحديث نفسه بصيغه المختلفة، النبي ينهى الناس عن سب الدهر، أليس كذلك؟ نعم، لأن الحديث نفسه يبين أن الإله (الله نفسه) هو الدهر (انظر صيغ الحديث المختلفة). والآن، إن كان هذا الكلام صحيحاً، ما الذي سنفعله إذن بما ورد في كتاب الله في الآيات الكريمة التالية: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قل اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) الجاثية فسؤالنا هو: إذا كان الدهر هو الله كما جاء في الحديث المنقول، فما هي مشكلة الكافرين الذين ظنوا أن الذي يهلكهم هو الدهر كما جاء في الآية الكريمة (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ)؟ ولم يحتاج الله أن يذكّر في الموقف نفسه بقوله "قلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ"؟!! إن أهل الحديث مطالبون أن يبيّنوا لنا كيف يكون ذلك إن كان ما نقل عن النبي هو فعلاً قول صحيح يحتج به، ولا أخال أنهم يستطيعون ذلك دون التحليق في سماء المجازات (انظر تأويلات هذا الحديث عند النووي، وابن عثيمين، الخ.)، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً لأن هذا سيجعل كل يغني على ليلى آه (للخوض في هذا الافتراض نطلب من القارئ الكريم مراجعة ما ورد في مقالتنا تحت عنوان: جدليةالحقيقة والمجاز).

لا توجد تعليقات بعد.

برنامج اجتماعي يتناول العلاقات بين الازواج وباقي العلاقات بشكل عام بشكل مختلف عن المألوف ومن تجارب واقعية.

لا توجد تعليقات بعد.

يدافع النص عن فكرة أن المعجزات المذكورة في النصوص الدينية ليست مجرد أحداث خارقة لمرة واحدة، بل هي أمور علمية قابلة للفهم والتطبيق إذا ما تم استخدام منهجية بحث قائمة على المرجعية الدينية، وخاصة القرآن الكريم. يجادل المؤلف بأن الفهم التقليدي للمعجزات كأحداث فريدة قد أدى إلى عجز المؤمنين عن شرحها للمتشككين والملحدين، مما جعلها نقطة ضعف بدلًا من كونها دليلًا على صحة الدين. يرى الكاتب أن هذه الآيات تمثل ذروة الطموح العلمي الإسلامي، وأن الأمة الإسلامية تحمل هذه المعرفة والعلم المتاحين للجميع من خلال القرآن، على عكس الأمم السابقة التي فقدت آيات رسلهم. يقترح النص تبني نظرية علمية إسلامية عالمية لتفسير أسرار الكون والرد على الفكر المادي، مؤكدًا على أن المسلمين يمكنهم التفوق ليس بتقليد الغرب، بل باستخدام منهجية تفكيرهم العقائدي المستقل لفهم وتطبيق ما ورد في نصوصهم المقدسة.

لا توجد تعليقات بعد.

بنيت كتب "أسس معرفية" بدون اللجوء إلى مصادر -جمال الشايع

عرض المزيدلا توجد تعليقات بعد.

التعليقات:

لقد استطعتي أن تلتقطي التقاطع بين (التجريد كطبقة عليا للوعي) عند د. هاشم وبين فكرة (الحقل الكوني للوعي) في أعمال سترومي... دون الخلط بين المنهجين و مرورا بالإشارة ل كيف يتحول الجسد أو الدماغ إلى وسيط لاستقبال الوعي..لا مصدرًا لإنتاجه

منظور يعيد الاعتبار للمعنى بوصفه خاصية أصلية في الوجود..تسبق المادة وتوجّهها. و بهذا السياق منح النص فلسفة التشخيص والتجريد امتدادًا علميًا يثريها دون أن يذيبها..

إنه نصّ نجح في جمع «القيمة» و«القانون» في إطار واحد، وأظهر كيف يمكن للوعي أن يكون نقطة التقاء بين العلم والمعنى.. وبين التجريد والفيزياء.. وتفتح الباب أمام رؤية أعمق للإنسان والكون...

شكرًا أستاذة حياة لهذا الطرح المتألق الراقي.

2025-11-30 18:03:05

2025-11-30 16:53:34

2025-11-30 16:31:26